◆20年ぶりに動き出した「大きな古時計」

【童謡】大きな古時計

小学校の大きな古時計、20年ぶりの目覚め(1/27)

草津小学校(滋賀県草津市)のシンボルで何年も止まっていた「大きな古時計」が、冬休みの間に突如、動きだした。

時計は約70年前の1953年に、創立80周年に合わせて地元の時計店から贈られたものだといい、直径約90センチ。長く時を刻み続けたとみられるが、同小学校出身の若手教員の記憶では約20年前には止まっていたという。

その時計が動いているのが発見されたのは、仕事始めの1月4日で、仕事納めの昨年12月28日には止まっていた。能登半島地震は1月1日午後4時10分ごろに発生し、草津市でも震度3を観測。中村校長は「原因は地震しか考えられない」と。

新年のご挨拶と「能登半島地震」(1/2)

時計の針は9日の取材時点で、正しい時刻より5時間10分ほど進んでいた。時計は昨年まで「9時25分」を指して止まっていたといい、1日の地震を機に動き始めたとすれば、約5時間10分のずれはつじつまが合う。(引用終了)

日本標準時を告げる時計が「9時26分」でストップ(2018)

滋賀県の小学校にある【大きな古時計】が約20年ぶりに動き出しました。記事のとおり、能登半島地震の影響でしょう。

昨年までは【9時25分】を指して止まっていました。

「9時25分?日本標準時の時計は9時26分で止まったわ~」

それは2018年9月10日のことです。

東経135度子午線上にある明石市立天文科学館(兵庫県明石市)の塔時計が10日朝から約8時間、停止したことがあったのです。台風や長雨の影響だったとか・・・![]()

今、知りました。今朝7時50分頃から10分ぐらい「みぞおち」が急に痛くなって横になっていました。滅多にないことです。主人曰く「それは体感だ。俺も数日前から足裏が痛くて痛くて~」と。

— アグネス (@agnes2001hisae) January 28, 2024

狭い日本列島、あちらが動けばこちらが動く。北米大陸、ユーラシア大陸じゃないのだから~🙄 https://t.co/tIn53K2Lka

「X」にあるとおり、みぞおちが急に痛み出したので、横になっていたために「東京震度4」を知ったのは10時頃でした。

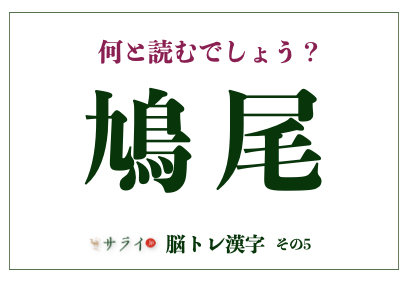

「みぞおち」は漢字で「鳩尾(きゅうび)」と書きます。

★「鳩の尾」がなぜ「みぞおち」を指すのか

「みぞおち」の形が「鳩の尾」に似ていたため、このような漢字で表すことになったと言われています。

★なぜ「みぞおち」という名称になったのか

「水落ち(みずおち)」のなまりであると言われています。飲んだ水が落ちる感覚のある場所がみぞおちだったことから、「水落ち(みずおち)」転じて「みぞおち」となりました。(引用終了)

なお、柔道、空手などでは急所のひとつとされており、「心窩(しんか)」、「水月(すいげつ)」とも言われます。

【サロン記事】今後想定される「3つの大災害」(1/22)

鳩尾は上半身の中心にあります。

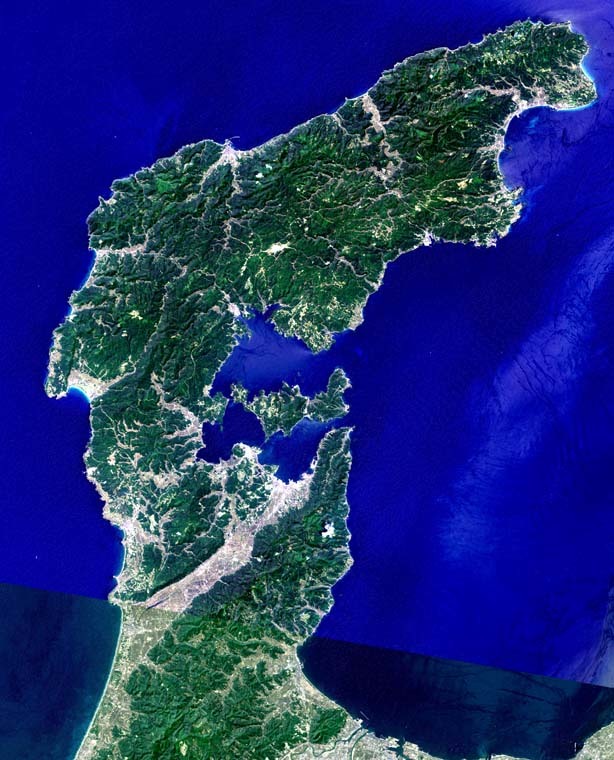

日本の中心はどこですか?

政治・経済・学問・情報の中心である東京です。

他国とちがい市民革命は不可能ですし、このままでは本当に他国に乗っ取られ、国名は【日本】かもしれませんが、日本人は貧しい最下層に追いやられますよ。

「それでもいいの~![]() 」と仰る方はおりますかねぇ~

」と仰る方はおりますかねぇ~![]()

【新しい日本】を創るためには、物理的な破壊をして、積み木のように新たに構築するしかありません。

遅かれ早かれ、首都直下地震は発生しますので、それを想定しながら人生設計されては如何でしょうか~![]()

しかし、約20年ぶりに動いた時計ねぇ~![]()

![]()

それでは~![]()

★参考記事