前回のブログ『㉙保存版(番外編)魂の記憶』より続きます。

2021/09/01 16:53 再投稿

2021/09/01 07:36投稿の拙ブログをご覧頂いた皆様へ

拙ブログをご覧頂き、ありがとうございました。

本日、朔日のお務めをさせて頂いた後に、当ブログをあらためて読み返した所、

意味が解りづらい箇所がございましたので、訂正させて頂きました<m(__)m>

ブログ、後半最下部近くに書いた文章

訂正前

これが本当の倭国がおおいに乱れる

ではないのか・・!?

もしくは 大いに乱れる 原因ではなかったのか・・

訂正後

この暴風が襲ったのは、もちろん球磨だけではないはず・・

これが実際に起こった倭国が大いに乱れる

ではないのか・・!?

もしくは 大いに乱れる 原因ではなかったのか・・

でございます<m(__)m>

相変わらずでお恥ずかしい限りです <m(__)m>

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

私が球磨から発信するこのブログを御覧頂き ありがとうございます。

皆様方には心から感謝いたしております。

球磨の古代の事、球磨の歴史を書く事で、

令和二年七月の豪雨災害により、元気をなくしてしまったこの郷土の方々が

故郷を離れて遠い地で故郷を思う方々が

郷土に誇りを感じ、少しでも勇気づけて頂ければと思いながら

ブログを書いています。

さらに、全国の多くの方々に、球磨の歴史をお伝えしたい!

と強く思いながら、毎回、拙いブログですが心を込めて書いています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新型コロナウィルス(武漢ウィルス)の変異株が日本国内、世界中で猛威をふるっていますが

新型コロナウィルス(武漢ウィルス)により

犠牲となられた方々の御冥福をお祈り申し上げます

感染された方々が一日も早くお元気になられますように

さらに、この難局を世界中がいち早く乗り切れる日が来ることを心よりお祈りいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8月11日から続いた長雨の後は、猛暑・・

草むしりをするのを躊躇していたら・・

家の敷地内の家庭菜園の周囲があれよあれよと言う間に・・

もののけ姫のラストシーンのように、一面緑色・・青い綺麗な花もいっぱい・・

草・・それもつゆ草の群生地?に変わってしまいました

\(◎o◎)/! \(゜ロ\)(/ロ゜)/

何故だろう(p_-)・・何故につゆ草?? と思いながら、外に出てつゆ草の群生地?で

早朝に綺麗な青い小さな花に囲まれて楽しそうに遊ぶ宮原にゃん子を見ながら、

草むしりしても、すぐに暑くなるし・・このままで良いかな😊

いや!ダメだ・・(ー_ー)!!と思案する日々です・・(^▽^;)

つゆ草と同化?した

種を蒔いただけで手入れをしなくとも元気に咲いた朝顔

私が撒いた朝顔はプランターとここだけだったのですが・・

プランターの朝顔

がっ!しかし・・

もう一か所・・・植えた覚えが全くない場所に 朝顔が綺麗に咲いておりました\(◎o◎)/!

この朝顔は主人が最初に気が付きまして・・・

ある朝、出勤前の主人が車庫の外側を見て

「ひろさん!青い朝顔が沢山咲いているよ!!」

「あっ!ここ!!

この近くで春に枯れた朝顔の弦を見つけて、種もあったから、僕がパラパラって種を落とした場所だ!」と・・

えっ!? 青い朝顔??

慌てて、私も車庫の外側に回ってみると、綺麗な朝顔が沢山咲いておりました。

あっ!!この朝顔は!!?

「お父さん~!! ばあちゃんの朝顔が咲いているよ~!!」

大きな声で父にも知らせました。

そうです😊

この朝顔は生前、祖母が大切に毎年咲かせていた朝顔の子孫?です😊

花が咲いていたのは、ここから少し先の場所でした。

祖母が亡くなった後、父は全く手入れをしなかったので、何時しか枯れてしまい・・

おそらく・・細々とこっそり花を咲かせていたのでしょう(誰も気が付かないまま・・)

そして・・主人が偶然にも枯れた弦を見つけて、種をパラパラ・・と落として・・

朝顔は久しぶりに今年、見事に咲き誇ったのでありました😊

ばあちゃんも喜んでいるね!! ありがとう

と主人にお礼を言った所で 気が付きました・・

問題が・・

あっ・・こっ これは・・・

朝顔に ハシゴ取られて 登れない ・・

by ひろっぷ (^▽^;)

つゆ草に、朝顔、植物の生命力は凄いなぁ~と感じながら・・

思い出した事がありました(p_-)

と・・いう事で、今回は縄文時代の久米郷と弥生時代の球磨川北岸台地部分のお話を

ツルマメと最古級の銅剣と・・・題して書かせて頂きます。

1.久米郷のツルマメと大豆の原種

以前、おちゃも様から「植物」に関わる情報を頂いておりました(p_-)

おちゃも様にご紹介頂いたサイト様はこちらです<m(__)m>

農業生物資源 ジーンバンク様 サイトより

植物遺伝資源の詳細 ツルマメ

原産地 熊本

種類区分 野生

収集地点 熊本県 球磨郡 多良木町 奥野

探索年度 2017

探索期間 10/16 - 10/20

探索地域 鹿児島県・熊本県

探索対象 マメ類および近縁野生種

探索関連文献 植物遺伝資源探索導入調査報告書 第34巻

何だろう コレっ ?? (?_?)

ツルマメ?? 野生?? 何の調査?? (?_?)・・(p_-)

何にでも興味を持つ私は(p_-) 直ぐに調べました(^o^)/

でっ(p_-) 解った事は・・

国立研究開発法人

農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝資源センター 様が

2017年に、

鹿児島県および熊本県における

マメ科植物遺伝資源の探索収集を行っていらっしゃった

という事でした。

植物遺伝資源探索導入調査報告書

https://www.gene.affrc.go.jp/pdf/publications/plant-exp_2017(34).pdf

調査の意図は要約すると・・

東南アジア諸国のジーンバンクとの共同研究の中で遺伝資源の提供に国際的な手順が確立されるのは望ましい事である反面,国によっては煩雑な手続きが必要となり,海外遺伝資源の入手が難しくなることも懸念される為

「マメ科植物遺伝資源の探索」を沖縄県、鹿児島県、熊本県にて行われた・・

という事のようです。

23ページから33ページにかけて

鹿児島県および熊本県におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集の記録が記載されていました。

野生ダイズ(ツルマメ )32 点,

野生アズキ(ヤブツルアズキ)15 点,

栽培アズキ(アズキ)1 点,野生アカササゲ5 点,ササゲ2 点,

合計 55 点のマメ科植物遺伝資源を収集した

とあります。

25ページには、球磨郡内の至る所でツルマメ等のマメ類および近縁野生種の遺伝資源が

発見されていた事が解る表が記載されていました😊

野生種です(p_-)

19ページには、野生種のツルマメ等のマメ類および近縁野生種発見場所が

地図で表記されていました。

が・・・球磨郡内での発見が非常に多い事に驚きました\(◎o◎)/!

先にご紹介したツルマメの野生種 球磨郡多良木町奥野 の地図を見たら、

家に凄く近い場所で驚いたのですが・・

私の住む岡原からは

野生の小豆(あずき)も見つかっていた事が

表のコードから調べてみて(p_-) 解りました😊

発見された場所は、農業用道路の脇・・

私達が普段、ただの草?豆っぽい草? と思っていた物がとても貴重な遺伝資源だった事が解り、とても驚きました。

でっ・・(p_-) この事が、ナント 古代に繋がっている・・!

という事を初めて知りました。

ここからは、長くなりますので音楽と共にお付き合い下さい<m(__)m>

最近・・考える事が多々あって・・頻繁にこの曲を聞いています・・

Two Steps From Hell - Victory

キッコーマン国際食文化研究センター 様サイト

大豆の歴史 大豆の起源と伝播について

キッコーマン国際食文化研究センター 様サイト

大豆の歴史 大豆の起源と伝播について

拝見して勉強させて頂いた事を抜粋致します。

現在の大豆はツルマメが起源種で、中国の黄河流域から発生したと考えられています。

人類は紀元前6000年ごろからツルマメを栽培していたと考えられています。

日本では縄文時代(BC4000年ごろ)には栽培種のツルマメ(現在の大豆に近い)を食していた痕跡が長崎県の大野原(おおのばる)遺跡や熊本県の三万田(みまんた)遺跡から出土した縄文土器に残っていました。

弥生時代(BC200年ごろ)の宮原遺跡(山口県)、井場遺跡、滝川遺跡(静岡県)でも大豆が出土しています。西暦100年ごろの阿玉台遺跡(千葉県)、矢崎遺跡(群馬県)でも大豆が出土しました。時代とともに九州から本州に伝わっていったと考えられます。

以上

キッコーマン国際食文化研究センター 様サイト

大豆の歴史 大豆の起源と伝播について より 抜粋させて頂きました。

ツルマメは縄文時代から食されていた!

ビックリしました\(◎o◎)/!

そのツルマメの野生原種が大豆の起源種が、今でも、球磨地方で発見されている・・

わぁ・・

時代とともに九州から本州に伝わっていった・・・

わぁ・・・・

ツルマメ ウィキペディアより抜粋致します。

利用

ツルマメはダイズの近縁で、その原種と考えられており、古代より人々が栽培し、さらに品種改良したものがダイズになったといわれる。

品種改良されていないため莢の成熟が不揃いであるなど農業的な特性はダイズに大きく劣る。ツルマメはダイズとの交雑が可能であることが知られており、ダイズの子実成分、耐病性等についての改良を目的に、さまざまな特徴を持ったツルマメの系統がダイズの品種改良に利用された事例がある。だが、一般にはダイズとの間の雑種には蔓化、割莢等のツルマメ由来の不良形質が発現し、ダイズとの戻し交雑による不良形質除去が容易ではないため、遺伝資源としての利用には一定の困難が伴う。

栽培ダイズをはじめとするダイズ属やササゲ属の種子に由来する植物圧痕の存在が縄文時代前期から中期の土器において近年確認され、考古学的には注目されている。

なかでも、2009年には山梨県北杜市長坂町の酒呑場遺跡から縄文前期のツルマメ種子圧跡が確認され、縄文前期から利用された可能性が考えられている

以上 ウィキペディアより抜粋致しました。

※ツルマメはダイズの近縁で、その原種と考えられており、古代より人々が栽培し、

さらに品種改良したものがダイズになったといわれる。

このツルマメや栽培ダイズをはじめとするダイズ属やササゲ属の

植物遺伝資源探索調査が 鹿児島県、熊本県(主に球磨郡)で行われた・・・

調査の場所がピンポイント・・

うううぅ~ん・・という事は・・

お国は、縄文時代の豆類食文化の起源をある程度御存じでいらっしゃるのだなぁ~

という事を、私は感じました

さすがに・・縄文時代の豆類食文化も朝鮮半島から・・な~んておっしゃる方は

いらっしゃらない(ー_ー)!! でしょう😊😊

面白い~!!

と・・いう事は(p_-)

今からご紹介する・・

球磨の旧石器時代から縄文時代全般そして弥生時代に至る遺跡群

球磨川北岸の遺跡群に住んでいらっしゃった縄文時代の方々も、

ツルマメを食していた可能性は大

多良木町の大久保台地遺跡群や高原(たかんばる)の夏女遺跡を形成した人達です(p_-)

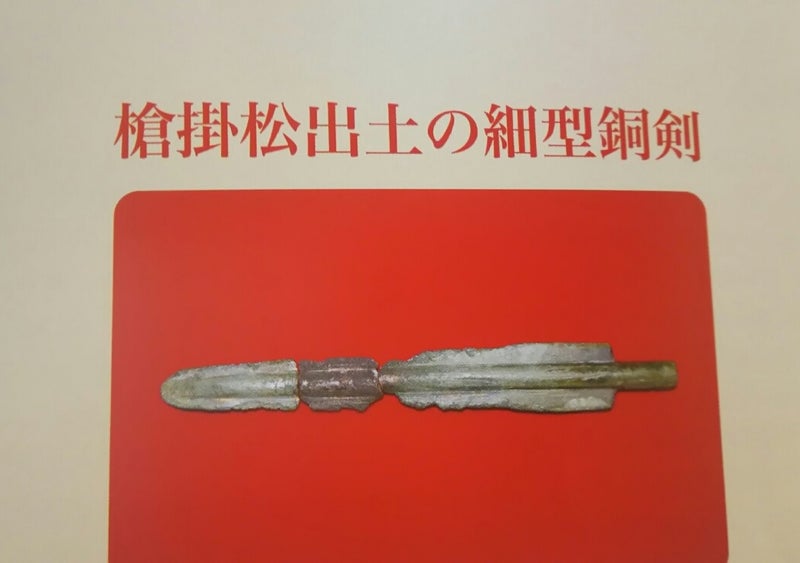

2.日本最古様式の銅剣

2017年5月に書いたブログ『球磨郡多良木町黒肥地 鎗掛松出土の細形銅剣』

上記ブログでご紹介した日本最古様式の銅剣のカラー写真が

多良木町埋蔵文化財等センター 黒の蔵で頂いた冊子

図録第1集

発掘された大久保台地

に記載されていました。

私は、

日本最古様式の銅剣が発見されていた事を、もっと多くの方々に知って頂きたい!

と強く思い、勝手ながらご紹介させて頂きます。

日本最古様式の舶載の細形銅剣

多良木町史より

銅剣は舶載の細形に属し全長21.5㎝、身幅2.8㎝、茎の長さ2.9㎝、直系1㎝を有し

鋩が反り曲がり、全体は三つに折損している。

それは、発掘当時の取り扱いによるもので、最初からの損傷ではない。

地金は良好な銅質で領側の刃部が銹蝕のため若干刃こぼれを生じているが、本来鋭利な

実用の武器であった事が明らかである。

しかし鋳造後数度に渡って研ぎ直したとみえ、姿の変形がいちじるしい。

このような細形銅剣は弥生文化の後期に盛行する中広形や平形銅剣のように、祭器に用いて土中に埋納された非実用品と違って、実戦に用いる為の鋭利な武器で、

熊本県内では唯一の出土例として重視される。

森貞次郎博士が分類されたこのような舶載の細形銅剣

BⅠa型・BⅠb型・BⅡ型・C型(詳細は多良木町史に記述)の中では

鎗掛松から出土した細形銅剣は、鋩が丸くなるまで研減りしているので、元の身幅はもっと広く、背幅の三倍近かった事がうかがえる為、この銅剣の本来の姿はBⅠa型に属するものと考えられ、我が国出土の舶載青銅製細形銅剣の中では最古様式とみる事が出来る。

以上 多良木町史より 抜粋致しました。

※このような細形銅剣は弥生文化の後期に盛行する中広形や平形銅剣のように、

祭器に用いて土中に埋納された非実用品と違って、

実戦に用いる為の鋭利な武器で、

熊本県内では唯一の出土例として重視される。

我が国出土の舶載青銅製細形銅剣の中では最古様式とみる事が出来る

この舶載青銅製細形銅剣は現在「朝鮮半島製」とみられているようです。

我が国出土の舶載青銅製細形銅剣の中では最古様式とみる事が出来る

実戦に用いる為の鋭利な武器

が何故?この地で発見されたのか・・?

私は、そんなに複雑な事ではない と思います

当時の状況が、今から76年前までの日本と朝鮮半島の関係に似ていたから・・

ではないのかな・・と推測しているからです

こういう事を書くと「また!」と反発される方もいらっしゃるかもしれませんが

あえて書きます・・

私の父は朝鮮半島の慶尚南道釜山市で生まれました。

しかし、父は日本人です

祖父母が当時、釜山に住んでいただけ・・

球磨生まれの球磨育ちの祖父母が慶尚南道釜山に渡っていて、そこで父が生まれた・・

だけの事です

そして、父は球磨に戻り球磨で育った・・

古代でも、

おそらく、こういう事は一般的にあった・・のではないか?

と私は推測しているのです

以前も書きましたが

球磨川の水は海に到達すると対馬まで流れていた・・

古代、海流に乗って半島まで行き来するのは、そんなに大変な事ではなかった

のでは・・

さらに、もう一つ

我が国出土の舶載青銅製細形銅剣の中では最古様式とみる事が出来る

この銅剣が出土した台地では・・

刻目突帯文土器が大量に出土しています

発掘された大久保台地 より

球磨はこういう土地だから

我が国出土の舶載青銅製細形銅剣の中では最古様式とみる事が出来る

この銅剣が出土しても 全く不思議では ない

本当はそんなに複雑な事ではない と私は考えるのです。

複雑にしているのは 戦後76年の間に多くの方々に備わってしまった

バイアスじゃないのかな・・と

バイアス無しで考えると とても良く解るのですが・・

次回以降、詳しくご紹介させて頂く予定の・・・

「羅城」と多良木(多羅木)と多羅国も・・

球磨で自然に生えている伽羅柿(きゃら柿)

伽羅柿 と伽羅(伽耶)も・・

球磨弁「だんだんなぁ~」 も・・

百済語 ダンダン 意 「感謝」 も・・

球磨弁「ひゅ~」 意 後ろ も・・

百済語 「後宮」 ひゅ~きゅ~も・・

そして・・

才園古墳群から出土した

国内最多数を誇る

黄金の馬具も・・・

バイアス無しで考えると そんなに複雑な事ではない

と思います

きっと・・行ったのでしょう・・

行き来をしていたのでしょう・・

そして・・後に・・半島の王族や高僧、高官の人達は

日本に戻って来られた・・

それは・・その事を語るのは・・

現代のパンドラの箱の蓋を開けるようなもの のようですが・・・

ちなみに・・

旧宮原村内の私の住む集落内にある 字 貝埼

貝埼は かいさき ではなく

きゃんさき と言います 球磨弁です

沖縄や奄美地方でも 貝をきゃんと発音すると知りました

か = きゃ

伽耶(かや) = 伽羅(きゃら)

かや=きゃら

か = きゃ

縄文時代からの発音なのでしょう・・

古代日本 縄文由来の言葉

ですね・・

所で・・・・

大久保台地遺跡群や球磨の各地では

弥生時代後半前期とみられる地層に倒木が原因と推測できる

地層逆転の痕跡が数多く存在します

私はおそらく「暴風」が原因ではないのか?と考えています。

この暴風が襲ったのは、もちろん球磨だけではないはず・・

これが実際に起こった倭国が大いに乱れる

ではないのか・・!?

もしくは 大いに乱れる 原因ではなかったのか・・

詳しくは次回にて<m(__)m>

後漢書や大陸の史書を熟読なさっていらした記紀の編纂者の方々は

この事は御存じなかったのかもしれない・・

詳しくは次回にて<m(__)m>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は

1.久米郷のツルマメと大豆の原種

2.日本最古様式の銅剣

というお話を書かせて頂きました。

最後までご覧頂き ありがとうございました。

皆様、

お身体十分にお気を付けになられてお過ごし下さい。

台風のシーズン到来ですが

どうか ご安全に

<m(__)m>

だんだんなぁ~

負けんバイ!

球磨の地より ひろっぷでした😊

次回『特別編㉛後編-4 球磨の小纚川と対馬国』 に続きます。