前回のブログ『㉟重要 目に見える有害物質とツクシイバラの秘密・・』より続きます。

2021/11/11 18:10 再投稿

2021/11/09 18:46投稿の拙ブログご覧頂いた皆様に心から感謝申し上げます。

これから、お読み頂く御方々、

ひろっぷのブログにご興味を持って下さりありがとうございます。

当ブログ内で書かせて頂いた事をあらためて読み返して、新たに発見!致しましたので

追記させて頂きます。

藤原定隆の和歌

夏来れば 流るる麻の木綿葉川 誰水上に禊(みそぎ)しつらむ

球磨郡誌より 苧麻(球磨ではヲ)

三月から四月にかけて主として畑に播種し、夏刈り取るのであるが・・・

(ここから様々な作業を経て)・・・・河流に於いて竹管にて水洗いをなす・・

一致しました やりました\(^o^)/

発見致しました! \(^o^)/

凄く嬉しくて・・追記させて頂きました😊

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

私が球磨から発信するこのブログを御覧頂き ありがとうございます。

皆様方には心から感謝いたしております。

球磨の古代の事、球磨の歴史を書く事で、

令和二年七月の豪雨災害により、元気をなくしてしまったこの郷土の方々が

故郷を離れて遠い地で故郷を思う方々が

郷土に誇りを感じ、少しでも勇気づけて頂ければと思いながら

ブログを書いています。

さらに、全国の多くの方々に、球磨の歴史をお伝えしたい!

と強く思いながら、毎回、拙いブログですが心を込めて書いています。

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

新型コロナウィルス(武漢ウィルス)により

犠牲となられた方々の御冥福をお祈り申しあげます

感染なさった方々の一日も早いご回復をお祈り致しております

明るい道が見えて参りましたが

油断せずに、お国から言われている事「感染対策」をしっかりと守って

出来るようになった事の数々を感謝して過ごしていきたいですね😊

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ようやく、ブログタイトルに「後編」と書く思考が蘇って?参りました😊

自称?思考の休憩期間?において、数稿のブログ投稿を行いましたが・・

全て、「この期間」に気が付いた事は、新たに「後編」を書き続ける、とても大切な勉強期間でありました。

心から感謝いたしております。

今回のブログタイトル

『㊱後編-5 神の川と苧麻は「ヲ」と呼ぶ球磨人と球磨紀伊山地』をご覧になられて・・

「あっ!また・・ひろっぷ何か気が付いたな・・!?」とお考えになられた御方・・

はい!(^o^)/その通りであります!😊

これから書かせて頂く事を知らずして「後編-4」の続きとはならなかったでしょう・・

(後編-4を書いた時に次に書こう・・と思っていた事は、マダマダ説得力?にかけていたと思います・・)

では・・早速・・ の前に (^▽^;)

まずは、前々回のブログでご紹介した球磨盆地(人吉盆地)を覆う雲海の映像

あらためて、ご紹介致します。

未だ、ご覧頂いていらっしゃらない御方は、よろしければぜひご覧頂きたい・・と願います。

きっと・・必ず 何かをお感じ頂けると思うからです・・

標高1000m級の山々と、底地が100mから200m程になる盆地を覆う雲海です。

tararira taragi 様の たらぎ雲海ムービー です😊

2分56秒の動画となります。

ここからは・・長くなりますので(^▽^;)

いつものように、音楽と共にお付き合いください<m(__)m> 😊

Fearless Motivation - The Universe In Me - Song Mix (Epic Music)

1.球磨川のクマは神様の意・・・

この数回に渡る投稿で球磨川の風景をご紹介して参りました😊

実は、先月10月29日、私が大好きな球磨川の秋の風景を撮影してきました。

その後、11月に入り数日前に熊本日日新聞社様も、同じ風景をご紹介なさっていらっしゃり、

やはり、綺麗だな~と😊

う~む(p_-) 私も全国の皆様に撮影してきた写真をぜひご紹介しよう!(^o^)/

と思いました😊

球磨郡錦町木上(きのえ)を流れる球磨川の風景です

春にはこの地域にツクシイバラが咲き誇ります

ススキが生い茂り、夕日を浴びてキラキラと光り輝いています。

ご堪能頂けましたでしょうか? 😊

球磨川は九万の支流からなると言われるように、盆地内に湧き出る美しい清らかな水からなる数々の河川が流れこむ川です。

支流 数例をご紹介します 。

高柱川 (たかはし川)上流

多良木町黒肥地宮ケ野(みやがの)を流れる宮ケ野川上流

先日、ドライブしていて、初めて伺いました😊

五木村 川辺川支流 砂が見える所も水面です😊

球磨郡相良村 川辺川中流

球磨郡山江村 万江川上流

市房ダムが建設される前の球磨川は、

清らかな水、青い水が流れる、今以上に

それは美しい川だったと古老の方々は口々に言われます😊

前々回のブログ『㉞再投稿 301回目 球磨の雲海と海を渡ったツクシイバラ』 より・・・

古韓の熊川と相通じる名は、筑紫(九州)に球磨郡あり、球磨川あり・・

また熊本の市もある、

また出雲にも紀伊にも熊野の神域があり。兵庫県に神代村(クマシロ)・神稻(クマシロ)郷・長野県に神稻(クマシロ)村などあって、

クマは多く神を意義し居る・・

つまり 球磨川 とは

神の川

という意味になるのですね・・

だからか・・

球磨郡球磨村神瀬(こうのせ)

旧神瀬村・・

神の瀬

神の川

そのままです・・

神の川 球磨川・・

千早振る神々

令和2年の7月 私達は千早振る球磨川を目の当たりにしました・・・

100万年前に古代の湖「人吉湖」が決壊し、球磨盆地が登場して・・

地球の気候変動の度に 何万年も前から、

古(いにしえ)の人達は、

千早振る神々のお姿を現すような

球磨川を度々目の当たりにしてこられたのでしょう・・

そこには きっと祈りがあったと思います

そして、しっかりと、

この地を、球磨川を愛して乗り越えて来られました

だから、今も 現代の私達も・・

必ず、一つの歴史を前に進めて、未来に伝えていく事が出来ると思うのです

2.水稲稲作の日本の起源について

少しだけ・・・<m(__)m>

以前からご紹介していますように、「球磨盆地(人吉盆地)」内では、

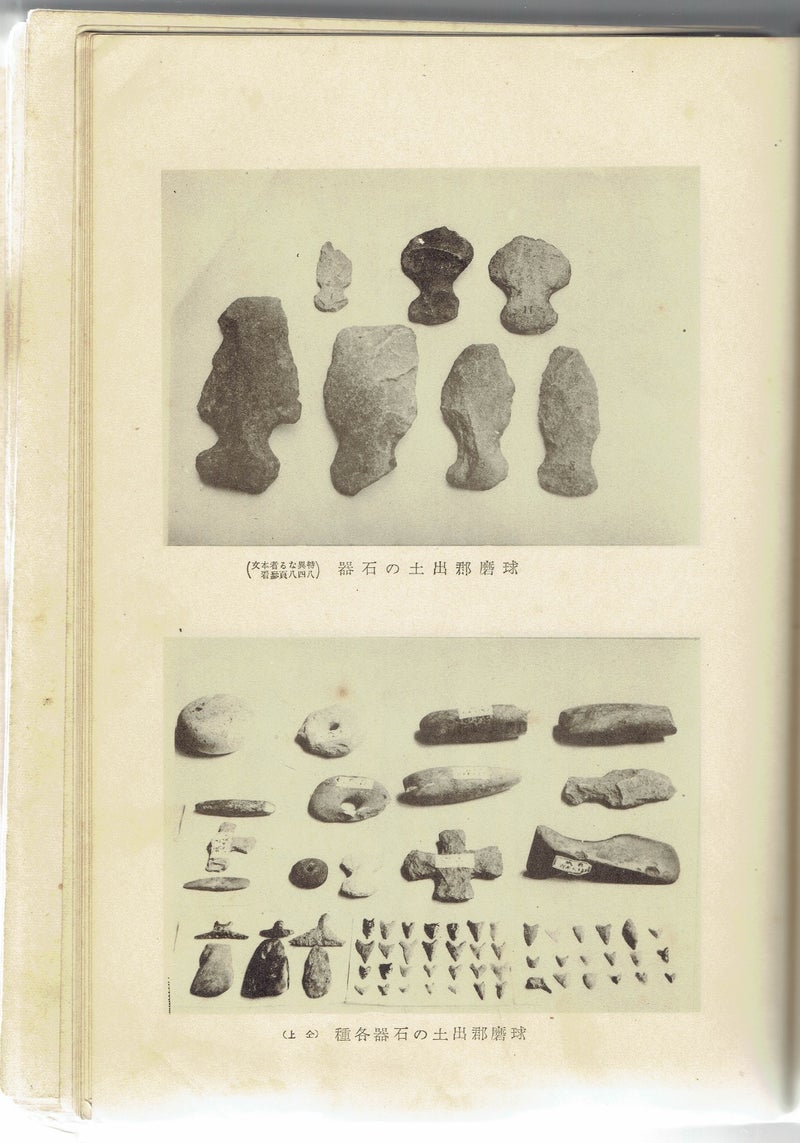

それまで縄文時代には無いと考えられてきた有肩打製石斧が出土致しております。

有肩打製石斧について書いた過去ブログは多数あります<m(__)m>

熊本県教育委員会 1998 『大原天子遺跡1』熊本県文化財調査報告138 より

なお、この時代(縄文晩期)の遺物としては、C-4区を中心とした一角から、集中して「山ノ寺式」相当の、浅鉢・深鉢などが出土している。土器は粗製土器、および黒色磨研系の2種

が認められる、出土総数は831点である。

また、ほぼ同様の分布で、石器が出土している。打製石斧が、15点、くさび型石器2点、

黒曜石剥片62点、また注目される石器では「有肩打製石斧」が9点出土したほか、それら

石器の素材としての剥片が41点と多数出土している。

これらの少ない遺構と、遺物の出土のあり様は、当遺跡の‘性格を考える上で重要である。

以上 熊本県教育委員会 1998 『大原天子遺跡1』熊本県文化財調査報告138 より

有肩打製石斧とは コトバンク様より

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

磨製石斧の頭部両側に肩部をつけた石器。硬質の岩石を選び板状につくられ片刃のものが多いが、肉厚な方柱状のものもある。

マレー半島部のタイを除くタイ全域、ベトナム、カンボジア、ラオス、中国南部の

水稲農耕文化発生地域に広く分布する新石器時代末の特徴的石器。

本来のものは手斧(ちょうな)的な木工具と考えられる。

中国の長江(揚子江)南部杭州(こうしゅう)付近からも数例の出土品が報告され、わが国の弥生(やよい)文化の遺跡からも長さ5センチメートル前後の小形品が3例ほど出土している。

松本信広は、水稲農耕文化が東南アジア圏からの波及に伴い、言語、神話伝承などとともに渡来したものではないかとする考説を発表した。本来のものは最小長さ7センチメートル前後、大きなものは20センチメートルを超すものもあり、弥生文化遺跡出土のものは本来の有肩石斧の用途を失ったものと思われる。

近年、西九州地方長崎県島原半島、熊本県南西部などで、縄文文化後期末ないし晩期の遺跡から長さ10センチメートル前後の硬質な岩石でつくられた片刃変形有肩石斧が発見されており、稲のわが国への長江南部地方からの伝来も、ほぼこの時期であることが最近明らかになった。

有肩石斧の伝来経路と時期がこの問題の鍵(かぎ)を握るものと思われる。

以上 有肩打製石斧とは コトバンク様より転記致しました。

過去ブログにおいて、以前から書いておりましたように

※熊本県南西部 とは、球磨盆地(人吉盆地)内の錦町大原天子遺跡であります(p_-)

ただし(p_-)

錦町大原天子遺跡は有肩打製石斧を作る為の

古代 石器製作所跡

でありました。

過去ブログでもご紹介していたのですが・・・

戦時中・・球磨地方の多数の縄文遺跡から

有肩打製石斧は発見されておりました。(縄文晩期か?)

昭和16年発行 球磨郡誌 より

錦町大原天子遺跡は有肩打製石斧を作る為の

古代 石器製作所跡

つまり・・・

大原天子遺跡の時代には、すでに球磨盆地内では有肩打製石斧は

多く・・広まっていた と言う事なのでしょう・・

古代の水稲稲作の始まりの地 と

全国複数の遺跡が名乗りをあげていらっしゃいますが・・・・

有肩石斧の伝来経路と時期がこの問題の鍵(かぎ)を握るものと思われる・・と言われる有肩石斧が縄文時代晩期の遺跡から

多数出土する球磨

何故? もっと研究が進まないのか・・

ずっと疑問だったのですが・・

雲海が晴れた後の盆地の写真を見ていて気が付きました😊

それは・・・

無理ですね(ー_ー)!!

この田園地帯の”ここが”最初の水田跡だ!なんて・・探す事など

無理ですねぇ~ (ー_ー)!!

以下の写真は球磨盆地のごく一部を撮影しただけです・・・

もっともっと広~く田園地帯は広がっています・・・

この田園地帯の ”ここが” 最初の水田跡だ!なんて・・探す事など

無理ですねぇ~ (ー_ー)!!

あれっ? どなたか お笑いになられましたか? ・・・(p_-)

(^▽^;)

ねっ! 無理でしょう・・(^▽^;)

ただ・・古老の方々は「迫」という地名等が付いている場所は、水が湧き出て小川が流れているから、ふる~くからの田じゃろ~ と言われるのですが

「迫」の付く地名もいっぱいあり過ぎて・・湧水が出る所もいっぱいあり過ぎて・・

縄文時代には無いと考えられてきた有肩打製石斧が出土したこの球磨盆地

この田園地帯の ”ここが” 最初の水田跡だ!なんて・・探す事など・・

無理ですねぇ~ (ー_ー)!!

ねっ! 無理でしょう・・(^▽^;) ・・・・・・・・

3.苧麻を「ヲ」と呼ぶ球磨人

前回のブログのコメントでおちゃも様より

球磨郡では元々古代はツクシイバラを何と呼んでいたのか気になります。

と伺い、私も凄く気になりました。

所有する 昭和16年発行の球磨郡誌をじっくりと読んでみました。

昭和16年2月 皇紀二千六百年記念事業として編纂された

球磨郡誌の初回発行本です。

ボロボロですが・・

すると・・昭和16年当時は ツクシイバラは ツクシサクラバラと記されていました。

しかし、その前は・・ナント呼んでいたのかは、記されてはいませんでした・・

おちゃも様からのご質問がきっかけとなり・・

私は、何だか面白くなって😊、植物関係他、今まであまりじっくりと読んでいなかった項を

夢中で読んでいると・・・

発見致しました (p_-)

苧麻 についてです。

過去ブログでも数回ご紹介致しました。

例えば・・

家のすぐ近く、川の土手に生えている苧麻

球磨郡誌によると・・

苧麻は江戸時代まで、球磨地方では普通に栽培していたようです 😊

ただ・・苧麻について書かれている内容に非常に興味が湧いた記述がありました。

球磨郡誌は

国立国会図書館デジタルコレクションでも御覧いただけます。

コマ番号 198 に苧麻の記述があります。

気になる箇所を拡大しました (p_-)

転記致します

苧麻のことを當地では「ヲ」と云う。

三月から四月にかけて主として畑に播種し、夏刈り取るのであるがその生育には多量の肥料を要し、土地を疲瘠させること甚だしき為め普通の土地に於いてはこれが栽培には多量の

肥料を施さねばならぬ。

苧麻の製品としての第一手段は原料より剥皮をなす作業であって、刈取りたる原料を直径一米位の大束となし、之を熱湯溢るる、大釜の上に備へたる圓筒桶(當地ではオイドケ)

※円筒桶 に入れ、三時間位蒸し、取り出して皮を剥ぎ竿に掛けて日乾とする。

是を皮麻(當地ではアラソ)という。

今日では圓筒桶の代わりに石を畳んで蒸す處がある。

普通斯して出来た皮麻を販売するも一部分は更に之を釜に入れ、曹達を加えて再び煮沸し取り出したる後、河流に於いて竹管にて水洗いをなし、精麻として多くは仲買商人の手を経て、長崎・鹿児島・熊本・大阪へ移出し、皮麻は広島・大阪へ移出している。

以上 球磨郡誌 290ページより転記致しました。

※苧麻のことを當地では「ヲ」と云う。

「ヲ」 ?

ヲヲヲヲヲ~ \(゜ロ\)(/ロ゜)/

何語???

とビックリした所で・・苧麻を「ヲ」とは球磨弁アルアルかな?・・(?_?)

と思い・・くふふふふ~っ🤣 と笑ってしまいました 😊

がっしかし(ー_ー)!!

以下の記述を見て・・・さらにビックリ!

驚いてしまいました・・・

カラムシ ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B7

カラムシ(苧、枲、苎、学名:Boehmeria nivea var. nipononivea)は、イラクサ目イラクサ科の多年生植物。

南アジアから日本を含む東アジア地域まで広く分布し、古くから植物繊維をとるために栽培されたため、文献上の別名が多く、紵(お)、苧麻(ちょま)、青苧(あおそ)、山紵(やまお)、真麻(まお)、苧麻(まお)などがある。

また、カツホウ、シラノ、シロソ、ソロハ、シロホ、ヒウジ、コロモグサ、カラソともいう。

古代日本においては「ヲ」という表記もある。

以上ウィキペディアより抜粋致しました。

※古代日本においては「ヲ」という表記もある。

え~っ!!

「ヲ」 ?

ヲヲヲヲヲ~ \(゜ロ\)(/ロ゜)/

球磨郡誌より 苧麻

※苧麻のことを當地では「ヲ」と云う。

ウィキペディアより 苧麻

※古代日本においては「ヲ」という表記もある。

えええ~っ?

「ヲ」 ?

ヲヲヲヲヲ~ \(゜ロ\)(/ロ゜)/

何語???

じゃなくて(ー_ー)!!

古代語 でした (p_-)

球磨人は 古代語を継承していた訳ですねぇ~ (p_-)

凄い!

と言う事は・・

先に書いた球磨郡誌からの転記内容

とてつもなく重要な事なのかもしれません・・!

※苧麻のことを當地では「ヲ」と云う。

※圓筒桶(當地ではオイドケ)

※皮麻(當地ではアラソ)という。

苧麻を「ヲ」と呼ぶ球磨以外の地域を探したのですが、未だ見つけていません。

文献にしっかりと記されている 他地域をぜひ探したい!

強く思いました!

実は※皮麻(當地ではアラソ)という。

のアラソは広島地方で言われていた事に気が付いたのですが・・

先に転記したように

※(球磨の)皮麻は広島・大阪へ移出している。

とあります。

Weblio辞書 アラソ 粗麻より

https://www.weblio.jp/content/%E7%B2%97%E9%BA%BB

精製してない麻糸。

〔名〕 カラムシの茎の繊維で作った麻糸で、未精製のもの。〔日葡辞書(1603‐04)〕

実は球磨郡誌から転記した内容に、さらに気になる箇所がありました。

※皮麻(當地ではアラソ)

曹達を加えて再び煮沸し取り出したる後、河流に於いて竹管にて水洗いをなし・・

※皮麻(當地ではアラソ)

河流に於いて竹管にて水洗いをなし・・

河流・・

私の頭に思い浮かんだ和歌二首・・・

(以前から過去ブログで何度もご紹介した 和歌 です)

藤原定隆の和歌

夏来れば 流るる麻の木綿葉川 誰水上に禊(みそぎ)しつらむ

木綿葉川とは人吉より先、八代方面に下る球磨川の別称です。

※藤原 定隆(ふじわら の さだたか)は、平安時代後期の公卿。藤原北家良門流、権中納言・藤原清隆の子。官位は従三位・左京大夫。

さらに・・

柿本人麻呂の和歌

肥人 額髪結在 染木綿 染心 我忘哉

肥人(こまひと)の額髪(ぬかがみ)結へる染(しめ)木綿(ゆふ)の染(し)みにし心我れ忘れめや。

木綿 とは 麻 の意です。

所で・・皆様

肥人(こまひと) 転記した苧麻の栽培から精製までの作業工程の中で

何度も 肥 の文字が登場しましたね・・

カラムシ(苧麻)ウィキペディアから、さらに転記致します<m(__)m>

日本において現在自生しているカラムシは、有史以前から繊維用に栽培されてきたものが野生化した史前帰化植物であった可能性が指摘されている。

古代日本では朝廷や豪族が部民(専門の職業集団)として糸を作るための麻績部(おみべ)、布を織るための機織部(はとりべ、はとり、服部)を置いていたことが見え、『日本書紀』持統天皇7年(693年)条によれば、天皇が詔を発して役人が民に栽培を奨励すべき草木の一つとして「紵(カラムシ)」が挙げられている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・

※

日本において現在自生しているカラムシは、有史以前から繊維用に栽培されてきたものが野生化した史前帰化植物であった可能性が指摘されている。

※

苧麻 球磨において

苧麻のことを當地では「ヲ」と云う。

独り言・・

球磨人は「ヲ 人」 だったのだなぁ~

ヲ = 倭 じゃなかったのかなぁ~

「ヲ 人」とは

縄文時代からの貴重な苧麻・麻の栽培・精製を伝承

守り続けた人達だったのでしょう・・😊

4.球磨紀伊山地・・・

詳しく検証するのは、追々させて頂きますが

球磨郡誌の以下の記述をご覧下さい<m(__)m>

※八代付近 球磨紀伊山地の層位と構造

※八代付近 球磨紀伊山地の層位と構造

球磨紀伊山地 とは 何だろう・・

紀伊・・・

球磨紀伊山地

この名称は、戦後76年を経て、完全に消えてしまっていますね・・

神話に繋がるお話は完全に消されたのでしょうか・・

他国の意図を感じます・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は

1.球磨川のクマは神様の意・・・

2.水稲稲作の日本の起源について 少しだけ・・・<m(__)m>

3.苧麻を「ヲ」と呼ぶ球磨人

4.球磨紀伊山地・・・

という内容を書かせて頂きました<m(__)m>

やはり・・

私には 球磨の自然が教えてくれます

それは・・

ここに居るから解る事・・

なのだと 思います

始まりは 数万年前・・・

😊

皆様

最後までご覧頂き ありがとうございました。

油断は禁物です(ー_ー)!!

毎回書きますが<m(__)m>

お国がもう大丈夫です!と言われるまで、

お身体十分にお気を付けになられて下さい。

😊

全ての事に感謝の気持ちを込めて

だんだんなぁ~

そして・・・

負けんば~い!!

球磨の地より ひろっぷ でした😊

次回『㊲一歩前へ! くま川鉄道部分運行再開と球磨の紅葉』に続きます。