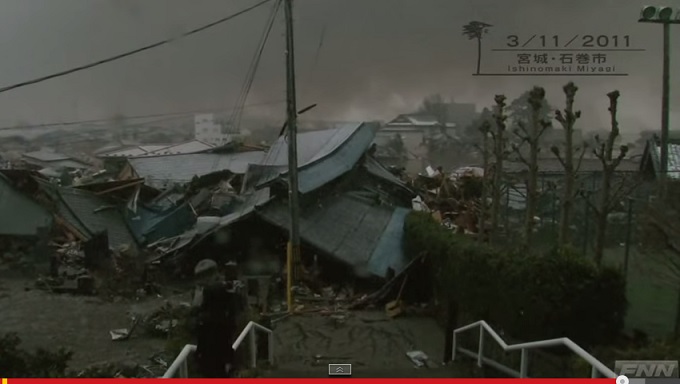

【3.11震災から4年】いま考える、生き延びた人の“5つの共通点”とは!?【前半】

画像は「YouTube」より

■教師の指示に逆らった結果

以上のような幸運な例に対して、多くの子どもたちが津波の犠牲になってしまったケースもある。宮城県石巻市釜谷山根にある石巻市立大川小学校では、全児童108人のうち74人が津波で命を落とした。昨年3月、死亡・行方不明となった児童23人の遺族が石巻市と宮城県に損害賠償を求めて提訴したことでも有名になった学校だ。

あの日、石巻市役所・河北総合支所の職員による「津波が松原を越えてきました」という声を聞き、教師たちは山側ではなく、河川堤防近くの「三角地帯」へと生徒たちを誘導した。しかし、三角地帯も標高不足で津波にのまれており、そのことが責任者の判断ミスだったとして、批判を受けているのだ。

生き残った児童の1人で、当時5年生だった只野哲也君は、その時のことを次のように振り返る。地震発生時は「帰りの会」が行われており、哲也君は激しい揺れの中で「地震来たら、山さ逃げろよ」という父の口癖を思い出した。担任教師の指示によって、児童たちは校庭へと出たが、教師たちは話し合ったまま行動を起こそうとしなかった。そして地震から50分ほどが過ぎ、ようやく「三角地帯」へと生徒たちを誘導し始めた。しかし、哲也君は徐々に津波が迫る光景を目にして、「逃げなきゃ」と思って1人で逆戻りし、別の場所で助かったという。「波が来たときは、腰を抜かして動けない人もいたけど、自分が助かりたいというのしかなくて、走っていって。後ろのみんなは『なんで、戻ってきたんだよ』という感じで見ていた」(『女性自身』、2014年3月15日)と、取材に対して答えている。

哲也君の場合、結果的に教師の指示に逆らい、父の教えと自分の判断によって命が助かった。だが、彼の妹の未捺(みな)ちゃん(享年9)は命を落としてしまった。2人の父である只野英昭さんは、前述の訴訟の原告団に名を連ねている。

■伝承を重視した人々

・ 津波てんでんこ

三陸地方には、「津波てんでんこ」という言い伝えがある。「津波はあっという間に襲ってくるから、とにかくてんでんこ(てんでんばらばら)に逃げろ」という意味だ。この言葉は、1990年に岩手県宮古市で開催された第1回「全国沿岸市町村津波サミット」で、津波災害史研究家である山下文男氏が提唱し、サミットの標語にもなった。

この標語は一見、「自分のことを真っ先に考えて、他人はどうでもいいから、とにかく高台へ逃げろ」というように、いささかエゴイスティックな意味合いに取られやすい。だが、「まず自分の見の安全を確保してから、他人のことを考えろ」という意味だと筆者は解釈している。

前述の「釜石の奇跡」では、釜石東中学校の副校長が、校庭へと避難し始めた生徒たちに向かって「(避難所へ)走れ!」「点呼などとらなくていいから」と大声で叫んだという。そして、ほとんどの生徒たちは約700m離れた避難所へ逃れて無事だった。これもまさに「津波てんでんこ」の共通認識が成し得た結果だと言えるだろう。また、津波発生時の映像には、すぐ背後に津波が到達しているにもかかわらず、何度も後ろを振り向きながら避難する人々の様子が記録されている。推測するに、家族など身近な人々の安否を気遣いながらの行動だろうが、その後本人たちが助かったかどうかは定かではない。このような映像を見ると、やはり「津波てんでんこ」の大切さを実感させられる。

関連キーワード:

予言

地震予知

奇跡

東日本大震災

津波

画像は「YouTube」より

・ 神社の歴史、そして石碑

過去に何度も津波の被害を受けてきた地域には、「津波が来たら神社へ逃げろ」という言い伝えが残されている場合が多い。津波が起きる度に、より高台へと遷座し、結果的に過去にその地域で起きたもっとも大きな津波でも被害を受けない場所に落ち着くためだ。東日本大震災の津波発生時、この伝承を思い出して神社へと逃げ、救われた人々がいた。

仙台市若林区の波分(なみわけ)神社もその一つで、9世紀の「貞観地震」(M8.3)で発生した津波では、現在この神社があるところまで津波が達し、その事実を後世へ伝えるために当地に神社が建立されたという。ちなみに東日本大震災の津波では、津波は神社まで達しなかった。

また、岩手県宮古市姉由地区では、伝承のみならず「此処より下に家を建てるな」という石碑が残されており、住民たちは海抜60mより低い場所に家を建てなかったため、東日本大震災で1人の犠牲者も出なかった。同様の石碑は全国各地にあるにもかかわらず、風化したり無視されたりしていることも少なくない。

以上、紹介してきたケースをまとめると、大震災の難を逃れた人々には、以下のような共通点があると言えるだろう。

1. (学校や家庭で)防災訓練などの備えを怠らなかった

2. (学校や家庭で)指導的立場の人間による適切な判断があった

3. 予測・予言の類に日頃から注意を払っていた

4. まず自分の身の安全を確保してから、他の人々などのことを考えた

5. 地域に伝わる伝承類を重視していた

地震の揺れの場合、突然襲ってくるために逃れることが困難な場合も多いが、津波の場合は発生までにタイムラグがあり、避難するかどうかは「気持ちの問題」である場合が多い。上記のような教訓を肝に銘じて、いつ発生してもおかしくないとされる首都直下地震などの大災害に備えたいものだ。