今回は、前回の内容をもう少しだけ掘り下げてみたいと思います。

まず、阿部・安倍の姓の人口分布について調べると、字が違えども両方の「あべ」は共に宮城県石巻市が一番多いことがわかります。

つまり宮城県石巻が阿部(安倍)一族発祥の地といえるのです。

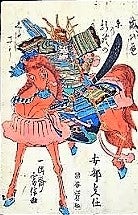

下の写真は、高橋克彦・著「炎立つ」をNHKが大河ドラマ化した際、安倍(阿部)一族の着ている甲冑です。

写真からもわかる通り、朝廷側に相対する者は悪者を印象付ける井出たちにさせられます。

書店で確認してみてください。

日本の武将が特集されている書籍でも、安倍(阿部)氏の名前は掲載されておらず、掲載されていたとしても前九年の役で源義家によって討ち取られた者としてしか紹介されていないのが殆どです。

それはいったい何故でしょう?

東京国立博物館所蔵の「前九年合戦絵巻」を見ると、安倍一族は朝廷側源氏の将軍が率いる軍隊に引け目を取らない甲冑を身に着けていることがわかります。

安部貞任公の着る着物柄をよくよく見ると、嵯峨天皇が好んで用いたとされる九曜菊紋が描かれています。

(九曜菊紋)

この菊紋からも推測される通り、源義家ら源氏よりも安倍(阿部)氏は家柄が上であったことがわかります。

因みに九曜紋は、大日如来を信仰する密教に関わりのある紋でもあります。

更には、安倍(阿部)貞任公が手に持つ扇子は、前回のブログでも示した通り皇族が掲げる旗と同じ配色です。

この旗は、つまり錦旗なのです。

現在の宮城県仙台市の「仙台」とは、元々「千代」と書き表されていたものを伊達政宗公が書き改めたものです。

改名を行った理由として考えられるのが、徳川家との関係です。

徳川家が居城とした江戸城は、元は太田道灌によって千代田と地名が名付けた場所に築城したことから千代田城と呼ばれていました。

対して宮城県のシンボルでもある仙台青葉城も「千代城」と呼ばれていたのです。

伊達家は、徳川家を立てる為に「千代(ちよ)城」を千(せん)代(だい)と読み替えて「仙台城」と改名したと私は思っております。

そして、この千代城(仙台青葉城)は、元々は安倍貞任公の息子・千代童子丸の為に築いた館であったと私は考えています。

また、安倍貞任公が由緒正しい出である証拠が、着ていた衣柄の菊紋であり、仙台青葉城の周辺に錦町の名が残ることからも推測出来るのです。

「錦」(にしき)と言えば、「錦旗」が示すように日本国の絶対的な象徴の旗で、江戸城をも無血開城に導いたものなのです。

その旗の配色は、安倍貞任公が手に持つ正に扇子と同じ配色なのです。

安倍貞任公は、源頼義、義家ら親子の私欲によって命を落とすことになりますが、源氏も始まりは恐らく朝廷の一部の公家に唆されて犯した戦争であろうと考えます。

その根拠は、前九年の役の終結後に朝廷側から大義がないとして恩賞を得ることが出来ず、奪い取った戦利品を戦いに参加した千葉氏、南部氏ら武人に分け与え、自分らは大した物を得ることが出来ずに何とか面目だけを果たした経緯がみられるからです。

その戦いを境に東北地方の民たちの生活は奥州・藤原(安倍)氏の代に成るまで疲弊してしまいます。

しかし、安倍(阿部)一族が残した文化は今も鬼剣舞や獅子踊りとして受け継がれています。

(岩手県・鬼剣舞) (獅子踊り)

『白河以北ひと山百文』(作詞・作曲・歌/吉川団十郎 編曲/打越浩平)※みちのく古代史DVDより 」

ブログを綴っていて、またまた不思議な縁を感じてしまいました。

前回のブログで元気をもらえる動画として、「ああ宮城県2020」をご紹介させて頂いたのですが、なんと、以前にブログで紹介した安倍貞任公が歌われる「白河以北ひと山百文」と同じ作詞・作曲者だったのです!

(「ああ宮城県2020」を歌われている川田さんは勿論、編曲アレンジされた佐藤晃さん&丹野義昭さんも最高です!!![]() )

)

吉川団十郎さま! ありがとうございます!!

そして、以前紹介させて頂いた福島県田村市船引の「alltamura.TV」の民話のお話し。

安倍貞任公のお話をされる宗像様は、お名前から察すると天照大御神に縁のある宗像(むなかた)大社と所縁があるのではと思ってしまいました。

宗像大社は、天照大神の三女神をお祀りしている神社です。

三女神の名前は、 田心姫神(たごりひめのかみ)、湍津姫神(たぎつひめのかみ)、 市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)と申され,

海の神様なのです。

田心姫神は 沖津宮(おきつぐう)、湍津姫神は 中津宮(なかつぐう)、市杵島姫神は 辺津宮 (へつぐう)にそれぞれお祀りされており、この三宮を総称して「宗像大社」といいます。

地名の船引町という名称にも何か繋がりがあるように私には思えてなりません。

福島県田村市船引町・alltamura.TVより

更に、しおんちゃんが安倍文珠堂をalltamura.TVでレポートをされていますが、「千代]をヘブライ語で読むと意味は「シオンの民」となります。

不思議な繋がりを感じます。

民話のお話では、安倍晴明公や安倍貞任公の母親は共に白狐です。

そして、両者とも母親は「菊」の花を見ていて正体がばれ、姿を隠してしまうのです。

前回のブログで紹介した通り中臣鎌足もまた「白狐」に縁があります。

つまり「菊」や「白狐」には、出生の秘密がキーワードとして隠されているように思えるのです。

(大阪・安倍晴明神社にて)

前回のブログでは、高天原は宮城県石巻と比定されていることを綴りました。

そして、畿内に大倭日高見国(おおやまとひだかみのくに)を築き、聖徳太子が掲げたように「和を以って尊しとなす」を表す「大和」(やまと)が誕生するのです。

阿部氏や中臣氏、蘇(宗・曽)我氏や大伴氏らは、東日本から大和の国造りの為に西日本の畿内に向うのです。

中臣鎌足が生まれた場所は茨城(いばらき)県ですが、埋葬されたところは出生地に因んで大阪府茨木(いばらき)市です。

(中臣鎌足・絵図)

そしてそこは、私の母方の叔母が話した「阿部家は中臣鎌足の末孫なんだよ」の言葉を裏付けるように埋葬されている墳墓は、阿武山古墳と言います。

阿武の「武」は、「部」とも読めます。

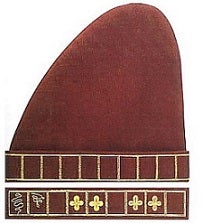

そこから出土した遺品は、金の刺繡が施された帽子やガラスの装飾品です。

(金刺繍帽) (ガラス装飾)

ガラスといえばローマンガラスで、ローマへ続く交易がされていた事がうかがえます。

そのことからも、安倍晴明公や安倍貞任公、中臣鎌足にみられる「白狐」の正体は、ペルシャ系の女性であったと推測され、決して間違いな考えではないといえるのです。

また、私には「孤」(こ)は、「胡」の漢字に読み替えることができるのではないかと考えます。

古代中国では、ペルシャ人を「胡人」と書き表していました。

(因みに、現在の中国人は、古代中国の民族とは異なり、民族は入れ替わっているとある書籍に書かれています。)

つまり、白狐の正体はペルシャ系ユダヤ人と私は思うのです。

更に阿部(安倍)氏については、阿部「アべ」であって「天」(あめ)を指しているのです。

冒頭で紹介しました安倍貞任公は、高天原(宮城県石巻)から畿内に赴き、藤原京により先人の築き上げてきた「和を以って尊しとなす」という約束事が崩れ去りると、畿内から信州、福島を通り、宮城県地に戻って来た天孫族の末裔と私は思うのです。

安倍晴明に関しては、朝廷の政治や権力に対し見切りをつけ、宮城の地に赴くも、木曽路の山中で朝廷の武人に討たれ亡くなったのではないかと残念ながら思えます。

思うというか、そういう教えが下りてくるかの如く次々に繋がっていくのです。

阿部(安倍)氏が畿内に居住した場所については、様々な史跡から奈良県桜井市と考えられます。

その一つが安倍文珠院です。

そして安倍(阿部)貞任公の出生の系譜は、福島県の安倍文珠堂が示すように、ここから繋がっているのです。

そして、先月行った先の信州の鹿教湯文珠堂では、境内あった墓石に阿部氏の「鷹羽」の家紋に「菊」が刻まれた墓石を見つけました。

鹿教湯文珠堂の寺紋は、皇室を表す菊紋と皇室の副紋になる五七の桐紋です。

日本史において阿部(安倍)氏の活躍が表されないのには、何か隠さなくてはならない理由があるように思えてなりません。

安倍貞任公も阿倍御主人と同様に大柄で体格がよく、身長は約180㎝、色白でぽっちゃり体系であったと記されています。

阿部(安倍)一族が統治していた頃の東北地方は民たちが平和に暮らしていました。

しかし、何故か東北と聞くとTVドラマ[おしん」の影響も多少なりともあるかと思いますが、貧しいという印象があるようです。

古代の東北地方は西日本よりも豊かで、大きな争い事はなかったと縄文時代の遺跡から裏付けられています。

青森県には国指定の特別史跡に指定されている三内丸山遺跡や亀ヶ岡遺跡が在り、紀元前1,000年頃まで遡れる時代の文化があったと確認されているのです。

(出土した遮光土偶)

では、どうして畿内の人々は東北人を「貧しい」と思うようになったのでしょう?

原因は火山の噴火などで大きな地盤変動が起き、長期に渡り農作物に被害が及んだ事で餓死する者が大勢出たからと考えます。

今みたいに復興支援などしてくれる人々や社会ではないのですから。

こうした自然災害に対して朝廷は、何ら手を打つこともせずに被災者を見殺しにしたのだと思います。

そうした歴史もあり、東北の人々は自力で苦難を乗り切り、我慢をして耐え忍び、共に力を合わせて助け合い、支え合って何度も何度も立ち上がり生きてきた精神的に強い人々なのです。

それでもそうした状況下で被害に苦しんでいる民衆を救ったのが、阿部(安倍)一族の阿弖流為などであったと私は思います。

こうした支援があったからこそ、その地域に暮らしていた蝦夷(えみし)と言われる土着の人々らは、阿弖流為や安倍氏の下に結束して、畿内から攻めてくる朝廷軍と共に戦ったと考えられるのです。

金で雇われた朝廷軍数万の傭兵に対して、「義」と「仁」で結束した戦士数千名と数では劣りますが、戦いの勝敗は明白です。

それが、朝廷軍がなかなか勝つことが出来なかった一つの要因でると私は考えます。

このように阿部(安倍)一族の活躍が日本国の形成の礎となっているのに、何故か隠されるかの如く多くの国民はその名を知りません。

岩手県民は安倍貞任公の名前を知りえる人は多いのに対し、貞任公の出生地である宮城県民は何故かその名を知る人が少ないのも不思議な話です。

私自身も約3年程前まで全く知りませんでした・・。

(穂高神社・阿部比羅夫・像と)

これまで綴って来た内容は、時代が令和に変わったタイミングで「真実な姿を後世に伝えよ」とまるで私の祖が教えてくれているように思えてなりません。

本当に不思議なことです。

信じるか信じないかは、あなた次第ですが・・・。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

阿倍仲麻呂