七夕ですね。

日本国内で七夕まつりを大切に守り続けている場所は、神奈川県平塚市、宮城県仙台市、愛知県の一宮市・安城市の3地域と日本三大七夕まつりと知られているところからいえるのではないでしょうか。

私が住む父方の神奈川県と、母方の出身地である宮城県、そして愛知県安城市には安倍晴明や浅間神社、白山神社、桜井神社など阿部(安倍=天部(海部・あまべ)氏に縁のある場所です。

私はまだ行ったことのない愛知県一宮市の一宮である真清田神社は、天照大神と天火明命が祀られているそうです。

私が持つ書籍を見てみると、本居宣長(もとおりのりなが)の「古事記伝」に「火明は本阿加里と訓(よむ)べし」とあり、高天原の宮城県から九州に天降り立った邇邇芸命(ニニギ)と木花之佐久夜毘売との間に生まれた3柱の御子神の天津日高日子穂穂手見命(あまつひこひこほほでみのみこと)であるとわかりました。

もしかすると天津日高日子穂穂手見命は、神武天皇の父親なのかも・・・。

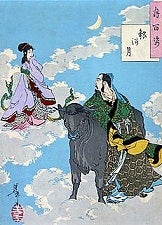

日本の五節句(季節の変わり目の行事)の1つに数えられる7月7日「七夕(たなばた)」は、天の織姫と彦星が1年に1度だけ再会できると言い伝えられているちょっぴり悲しくも愛ある素敵なお話です。

色とりどりの飾りや願い事を書いた短冊を笹の葉につるして七夕を祝うお祭りは、今も全国各地で催され、日本の夏の風物詩となっています。

そもそも七夕とは、中国の後漢(西暦25年)以降の文献にみられる神話のお話がもとになっているものです。

神話の内容は、河東に住む天帝の娘である織女(織姫)が河西の牽牛郎(牛飼い・彦星)に嫁ぐことを許されました。

娘は嫁ぐと機織りをやめてしまい、そのため天帝の怒りをかってしまいました。

そして河東に戻ることを強要されてしまったのです。

別れ離れになってしまった夫婦は、年に1度の7月7日の日だけ会うことを許されたのです。

大河によって隔たれたところを、織女は七夕の日にだけ鵲(かささぎ)が翼を広げて作った橋を渡って牛飼い(彦星)に会いに行けたのです。

ここで記されている鵲(かささぎ)は、胸部の一部が白いカラスに似た鳥のことです。

大伴家持も万葉集に「鵲(かささぎ)」を用いた和歌を残しています。

そして母方の阿部家に伝わる詩には、安倍貞任公が戦いの最中に謳ったと思われる「鵲(かささぎ)」を用いた和歌が言い伝えられていたのです。

ここでは書き表しませんが、心に悲しみが残る詩になっています。

七夕まつりを祖先に繋げるというか、繋がるキーワードを見つけて不思議な導きであるように思えてなりません。

平塚七夕まつりには、私の関連する企業も出展協賛しているので本来はお手伝いに出なくてはいけないのでしょうが、これからの時代を担う若者に任せて私は体を休めたいと思います。

星々が輝く夜空が広がりますよ~に!!![]()

彦星の行あいをまつかささぎの 渡せる橋をわれにかさなむ

菅原道真