冬眠明け注意…人里で熊出没 東日本で負傷者相次ぐ 耕作放棄地に営巣

配信

日本農業新聞

冬眠明けの熊の目撃情報が、東日本を中心に各地で相次ぐ。3月末には札幌市で、

4月中旬には宮城県で人身被害が発生した。集落周辺にある耕作放棄地にすみ着き、

生息域を広げて市街地に迫る。山菜シーズンを迎え入山者が増える中、行政は音が鳴るものを身に着けたり、複数人で行動したりするなど注意を呼びかける。(丸草慶人) NPO職員を襲ったヒグマの巣穴の画像

農地での遭遇 可能性高まる

環境省によると2020年度、熊による人身被害は全国で143件。発生場所は、山林が49件で最多。住宅地・市街地が28件、農地が25件と続く。住宅地・市街地での発生件数は、直近5年間で最多だ。農地で遭遇する可能性も高まっている。

宮城県によると色麻町で17日、市街地から2、3キロ離れた山林で山菜採りをしていた30代男性がツキノワグマに襲われた。この熊はその場から逃げ、現在も発見されていない。 札幌市では3月31日、ヒグマの巣穴を調査していたNPO法人の職員2人が負傷する事故が起きた。市によると現場は住宅街から500メートルほど離れた山林。 襲ったのは冬眠していた母熊とみられ、現時点で発見されていない。子熊2頭を守るための行動とみられる。放置された果樹や生ごみなどに執着する問題個体とみなさず、駆除しない方針だ。 その後、21日に住宅街でヒグマが発見されるなど、市内で10件(22日時点)の目撃情報が寄せられている。

この他、秋田県小坂町で21日、乗用車に熊が衝突。長野県上田市で20日、岩手県紫波町で22日、熊が目撃されている。

ヒグマ対策室 北海道が新設

20年度、ヒグマによる人身被害が14件、農業被害額は2億4900万円と過去最多を記録した北海道。今年度から5カ年の対策を示したヒグマ管理計画を策定した。市街地での被害増加を受け、人命に危害が及ぶ際には、排除を優先する方針などを盛り込んだ。農業被害の防止に向けて、電気柵の設置や農地周辺の草刈りで人の生活圏への侵入防止を促す。 計画推進に向けて道は4月にヒグマ対策室を新設。同室の武田忠義主幹は「農地や放牧地など熊と人を隔てていた緩衝地帯が減り、あつれきが生まれている。対策を強化したい」と話す。

里山管理の方策必要

■東京農業大学・山崎晃司教授 札幌の事故は、市街地の近くで母熊が営巣して子熊を育てていたことを見逃せない。雌は雄より移動範囲が狭い。それにもかかわらず人が多い場所で越冬・繁殖していた。

本州に生息するツキノワグマも含め、熊の生息域は全国で拡大している。背景に過疎化がある。熊が本来生息する山林から、野イチゴなどの餌が自生しやすい耕作放棄地などに移動している。人に慣れた熊が、徐々に市街地に近づいている。

人が里山をしっかり管理して暮らしていれば、熊は近づけない。行政は、里山に移住者を呼び込むなど地域振興施策と合わせて対策を探ってほしい。

日本農業新聞

まずはこれ、カウベルト。

大きな動物がいるところには、用心して近づかない習性の利用かな?

富山県西部

牛さん 里山守ってね 南砺のカウベルト

2頭放牧

2021.06.18 11:44

北日本新聞

イノシシやクマから農作物と人身を守るために牛を放牧するカウベルト事業の第14回入牧式が18日、南砺市小院瀬見の福光里山レクリエーション農場であり、雌牛2頭が地元住民らに見守られながら緑地に放された。

近くの畑でイノシシが作物を食い荒らしたり、クマが目撃されたりするようになったことを受け、地元住民らでつくる福光里山カウベルト友好会(川辺邦明会長)が県や市の協力で2008年から実施している。

農場の隣に、獣の接近を防ぐ緩衝帯のカウベルトを設けて毎年牛を約4ヘクタールの敷地に放牧し、周囲に電気柵を張り巡らせている。事業開始以降大きな被害はないという。

イノシシやクマから農作物と人身を守るために牛を放牧するカウベルト事業の第14回入牧式が18日、南砺市小院瀬見の福光里山レクリエーション農場であり、雌牛2頭が地元住民らに見守られながら緑地に放された。

近くの畑でイノシシが作物を食い荒らしたり、クマが目撃されたりするようになったことを受け、地元住民らでつくる福光里山カウベルト友好会(川辺邦明会長)が県や市の協力で2008年から実施している。

農場の隣に、獣の接近を防ぐ緩衝帯のカウベルトを設けて毎年牛を約4ヘクタールの敷地に放牧し、周囲に電気柵を張り巡らせている。事業開始以降大きな被害はないという。

式には例年、地元園児を招待していたが、昨年に続き今年も今年も新型コロナ感染防止のため、関係者や住民のみで実施した。川辺会長は「下牧式にはぜひ地元園児を招待してあげたい」とあいさつした。

今年も雌牛2頭「さとこ」と「ももこ」を早速放したが、「ももこ」が体調不良のため、他の牛と交代することも検討している。

他に、山地酪農だの山口型放牧などもあった。

牛が草木を食べてくれることを利用して、そこにいてもらうだけで役に立つという

牛との共生。Youtube動画でいくらでもあるんじゃないかな?

動画を見ていたら、勝手に似たような内容の動画をおススメしてくれますし。

ヤギの除草隊と似ている。

草丈が長いと、蛇だのイタチだの、何が潜んでいるかわからない。

イタチや野良猫がいるということは、ネズミがいるということでもあるし。

彼らが餌として取って、ネズミを駆除してくれているはずだ。

隣の藪が切り開かれたら、それまで全くいないと思っていた

ハツカネズミが、大量に湧いたことがあった。

その後、ダニの大発生・・。

周辺に外猫がいなくなったら、ネズミ、ダニと増えて往生した経験。

除草など怠ると、どんどん周辺が変わっていく。

糞の鑑定に来てもらったり、大量の駆除剤とか殺虫剤だの大散財だった。

タタミも捨てて、床に張り替え・・。

それでも人間の手では駆除しきれず、野良猫がいてくれたほうが

よっぽど手間がかからず、安上がりだったのを痛感。

隣近所でも、そんな風なちょっとした生態系があったのだ。

もとは人が住んでいたから、その状態に戻そうとするよりも

人がいないからこそ、抜本的な対策が出来るチャンスだと

思わないのだろうか?

それぞれの持ち主が、欠けた乱杭歯のように残っていたら

そのエリアの集約するのはたいへんですよ?

すてきな自然共生の環境を売りにした、おしゃれな自然に近く

でも、安心なエリアデザインをすればいいのに。

建築科の学生なんかが、思いきり夢を膨らませて

全体の動線込みで、どんな暮らし方がしたいかを応募すればいいのに。

そういうデザイン構想の展示は見たことはあるが

実際に人が住んでいる街中を、

それだけ統一されたデザインに変えることは難しそう。

でも、もう人がいないなら?

自由に構想できるじゃないですか。

日本では、個人で気を付けるための注意は出されるのだけれど、

根本的に遭遇しないで共存するという、そういう対策は成されない。

里山を資源として利用して来たせいもあるんだろうが、

ほんの少しの工夫と工事で、お互いに近くに居ながら、接する場が無く

お互いに無事という状態を作ることもできるはず。

水路の魚と道の人間は、ごく近くに居ながら遭遇しないように、

動物園やサファリランドの動物たちと、見学者は動線が重ならないように。

まず、一番身近な猫ドア。ペット用品。

同じ家にいっしょに住み続けるためのひと工夫。

いちいち開けて~、開けて~と鳴かれるよりも手間が省ける。

地域で共生するときの、ひと工夫。

エジプトのデザイナーが、野良猫に寒い冬を乗り切ってもらうために、

古いタイヤを「アップサイクル」した猫の避難所を考案した。

(ロイタービデオあり)

👆街中にあっても、違和感のないデザイン性は、さすが本職。

(そして、避妊とか去勢の手術するとしたら、捕まえやすそうじゃない?)

でも、もっと簡易なスチロールハウスでも暖かい。

冬に猫バンバンするよりもいいと思う。

寒さを避けて、駐車中の車のエンジンルームに、

猫が入り込んでしまう可能性があるので

冬の朝にいちいちボンネットをバンバン叩くよりも、

こういうところに地域猫がお泊りしているほうが、人間も気楽だ。

野良猫が寒さをしのげるように、古い収納ケースで簡易ハウスを作る少年たちの活動(アメリカ)

これがね、一定のエリアで、もっと見栄えが良かったら、文句言うヒト少なくなりそうなんだが。

それが鹿エリアでも、熊エリアでも、猿エリアでも、工夫次第で彼らはそこにいて、我々はこっちにいる、という棲み分けエリアができないもんか?

メガソーラーで、山の植生が根こそぎやられたら、そりゃ食べ物が無くなるんだから、街中にも出てくるだろうと思うが。

人間世界と経済の数字だけしか頭に入ってないのが、写真だけで解る。

すごく偏ったアタマの人間が構想したのがまるわかり。

昔ながらの鳥の巣箱。安心子育て用。

燕が軒先に巣を作ってたり、駅に作ってたりするが、

燕は巣箱を使わないもんなんだろうか?

燕向きの巣がセッティングできたら、いちいち下を掃除しないで済みそうだけど。

ライチョウだって、ライチョウ向きの巣箱作れないかねえ?

「掃除は最後に一回だけ」ってのは、「動物のお医者さん」という

マンガに出て来たセリフだが。

そのくらい省力化したい。

ニワトリも、ご飯となれば、これだけ飛ぶんだΣ(・□・;)!

トンビがマックをかっさらい、猿が冷蔵庫を開けて持って行くように、人間のエリアでいたほうが、食に困らないから、犬猫はペットして家畜は家畜になっていったのでは?

しかし、この鳥たちの気持ち次第で、ヒッチコックの「鳥」の映画のようなホラーにならんとも限らないかも。動物との友好はまず餌やり。

何を食べさせているのか解らないけれど、食品ロスが動物用に回って来てる気がする。タイのサルなんか、お店の冷蔵庫を開けて、堂々と持って行ってしまってる。

それは日本で言えば「獣害」では?でも、なんだかんだ笑ってしまってて、街中で共生している。日本では鶏が鳴くのがうるさい、いや匂いがすると、あれこれ本当にうるさいのに。生き物が啼くことが許容できない。

赤ん坊の夜泣きすら、うるさくて許容できない。それだけ余裕がない。

あるいは慣れていない。食べるものが野生の餌なら、それだけ体は匂うようになる。人工の餌ではにおわない匂いがする。それが生き物の世界。

生きているからこそ、汚れ物がでるし、

生きている限りは汚れを取り続けなければいけない。それが生き物。

だからこそ、エリアが分かれてて、あまり混じらないで重ならないほうが無難だろうに。

ラクダ地域の人はMARSに耐性がある。ラクダに縁のなかった日本人は耐性が無い。

インドの観光用でゾウに乗って見ただけでも、現地の寄生虫を貰っちゃったり。

その地域の生態系の中で暮らしてきた用の体は、こっちは持ってない。

甘く考えておもてなしだけしてたら、結局は外来種問題が噴出する。

これは解らん。

> 岐阜県は22日、美濃加茂市の古井町と太田本町で特定外来生物「アルゼンチンアリ」の生息を確認したと発表した。毒はないものの、繁殖力が旺盛で在来種を駆逐し、農作物に被害を及ぼす恐れがあるという。

日本のイノシシ牧場は、山のサファリと言った感覚か?

イノシシは山のエリアでゆったり暮らし、それを遊歩道から人間が眺める仕様。

野菜くず活用。

ここは、テレビで見たことある。ちょうど豚コレラが拡大中で、

その間は客を入れずに閉めていた。

でも、クラウド・ファウンディングが集まったとか。

個人経営ではかなりしっかり作り込んである。

しかし、日本では個人はするけど、公共工事ではしない、大型の工事。

こういう公共工事があれば、サルやシカやイノシシが公道に出てくることもないのでは?とは思うが・・。

山も個人の持ち物である、日本的な事情だろうか?

カナダにあるバンフ国立公園に抜けて出る通り道から現れたグリズリーベア

ケニアにあるゾウ用の通り道

![net]](https://livedoor.blogimg.jp/maranda/imgs/f/3/f38be6c3.jpg)

オランダ、北ブラバンド州にある動物専用の橋

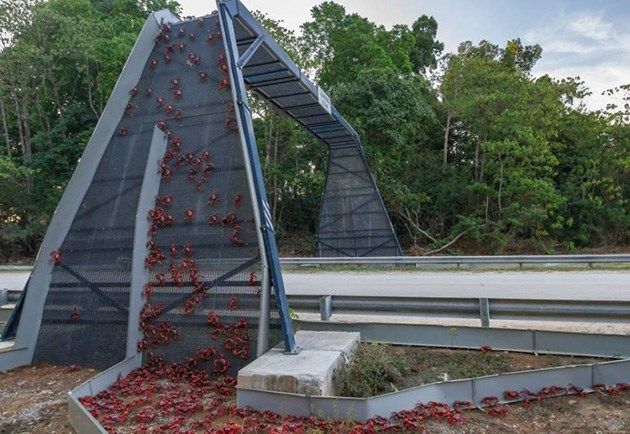

クリスマス島にあるカニ用の橋

アメリカ、ニューイングランド州にあるサンショウウオたちのためのトンネル

![net]](https://livedoor.blogimg.jp/maranda/imgs/3/b/3bccabb7.jpg)

土管一本を埋めておくだけで、道路を横断して車に轢かれたり、

その死骸を片づけたりしないでいいのにと思うのに。

しないんだよねえ、道路工事とか道路管理で、こういうちょっとした配慮は。

和歌山 串本海中公園

集客できて、お金儲けを期待するなら、ここまでやります日本。

「豚の餓死事件」でわかる日本の畜産動物保護が最低ランクな理由

配信

sippo(朝日新聞社)

2019年、日本のとある町で人知れず、35頭の豚が飢餓で苦しんでいた。

豚たちは痩せ細り、骨が浮いて見え、毛がボサボサになり、人間が見えると檻に手をかけて2本足で立ち上がり、必死で鳴き叫ぶ。餌箱はからっぽ、水が与えられている形跡もない。

35頭の豚のうち、生まれて間もない赤ちゃん豚は13頭で、この赤ちゃんたちは一緒に入れられている大人の豚たちに踏み潰されないように逃げ惑っていた。

すでに21頭が死亡し、死体は放置されていた。

生き残っていた豚たちはこのあとすべて死亡した。餓死したと考えられる。

誰も豚たちを救えなかった

この事件の通報を、私たちは2021年にもらった。通報者は警察にも行政にも相談したが対応がなされなかったことに怒りを抱えていた。 この養豚場は日本養豚協会の会員であったため、協会に対して問い合わせた。行政は通報があったためこの養豚場に出向いたものの、管理者に豚舎に入ることを拒まれ現場確認すらしていない状態だったという。一緒に告発してほしいと頼んだが断られた。 その後、地元の警察ではダメだと検察に告発状を提出、受理された。 しかし捜査した結果、起訴猶予。違法な事実は認められるが事情を考慮し不起訴という結果だった。

起きていたのは豚の多頭飼育崩壊

この養豚場は私たちから見ると完全に破綻していた。この養豚農家は餌を購入できないわけではない。それでも十分な餌を与えなかった。水も与えられておらず、地面は乾いていて尿をした形跡がほとんどなかった。死体が置かれミイラ化していく檻の中で、餌がなければ、自分も同じ運命になることを豚は予見できる。豚はとても頭がいいのだ。 生まれて数日も経過していないと思われるほど小さな子豚たちがいたのは、3頭の肥育豚(離乳した子豚)の檻の中だった。養豚を知っている人ならこれが異常なことはすぐにわかるだろう。つまり、肉用の豚を放置しすぎて妊娠できる年齢になり、そのままそこで子供を生んでしまったというわけだ。そこで子供を育てることはできない。子豚たちを生んだと思われる豚は、子供を産むには小さく、痩せ細り、また乳腺もまったく張っておらずお乳は出ないだろう。子豚たちは大きな豚に踏み潰されないように逃げ惑っていたが、すぐに死んだだろう。そのような異常な状態になった檻が2箇所あった。 つまりこれは、豚の多頭飼育崩壊だ。

この豚舎自体は今は使われていないが、この管理者は今でも養豚に関わっている。

それが今の日本の養豚である。

今の日本は道徳的な成熟のない社会

世界的な動物保護団体「ワールドアニマルプロテクション」が作成した動物保護指数のなかで、畜産動物の保護指数を見てみると、日本は最低ランクのGランクである。日本の今の畜産動物たちの現状はまさに最低な状態にある。動物たちを極限まで苦しめて死に至らしめても、罰せられないだけでなく、行政は指導もできず、畜産業界はこのような虐待を排除することもできないのだ。 苦しむ者はとことん苦しんでいて、しかもその苦しみを改善しようとしない社会は平和な社会とはいえない。このような畜産動物の扱いを見れば、日本の社会がどれだけ精神的に成熟していないのかがよく分かる。 動物虐待を見逃す国であり続けてはいけない。

私たちはこの告発と、この情報を公開することに時間がかかってしまっている。あまりに豚たちの状態が悲痛で、その姿が脳裏にこびりつき、分析を進めることが困難だったからだ。豚たちのために、勇気を持って各所に通報してくれた通報者はもっと苦しんだだろう。 この豚たちの苦しみをなかったことにしてはならない。

動画は後日公開する。 (次回は6月13日公開予定です)

人面獣心とか内面如夜叉、あるいは人非人などと言う言葉があるが、

一見してマナーのよい社会人に見えたとしても、

実際はどういう人物なのかは、行動を見ていないと解らない。

馬と人間の仲介役に…手付かずの地を独力で開拓 「馬森牧場」を開いた女性の思い

配信

長く続くコロナ禍がきっかけで住まいや仕事を変えた……という人も多いのではないでしょうか。変化を求める時には何事も覚悟を必要としますが、導かれるままに千葉県南房総市へ移住し、自らの手で牧場を開いた女性がいます。さまざまな分野で活躍する女性たちにスポットライトを当て、その人生を紐解く連載「私のビハインドストーリー」。今回は南房総市で馬森牧場をたった1人で運営している菅野奈保美さんの前編です。馬とは無縁だった菅野さんが、なぜ女手一つで手付かずの地を開拓して牧場を始めたのか。じっくりとお話を伺いました。 【写真】2007年に移住した当時と現在の美しい姿 ビフォーアフターにびっくり! うっそうとした未開拓の土地だったが菅野さん自らが整備した ◇ ◇ ◇

「気持ちが良いってことですね」 菅野奈保美さんが緑豊かな千葉県南房総市に移住したのは今から15年前、2007年夏のことでした。 「景色もすごくいいし、立っているだけで気持ちが良い。連なった山の峰が発するエネルギーのようなものを直感的に感じ、心地よさを覚えました。『ずっとここにいられるな』と。そこで『次の物件はいいから、ここで決めちゃってください』と不動産会社さんに話し、即決したんです」 そうして、当時で築3年だった新しい家を購入。ただ、牧場を始めるためには、目の前に広がる手付かずの森を開拓する必要がありました。

「元々真っ暗で不健康な森でした。一年中葉っぱが落ちない常緑樹が生い茂った風通しの悪い森だったので、落葉樹を残して増えすぎたヤブニッケイなどの常緑樹を伐採。秋になると葉が落ちる落葉樹の多い森を目指して管理しています。年に2回くらいは専門の業者さんにお願いしますが、後はすべて自分で」 それまでの菅野さんは、木を切り倒したことも、土地を整備したこともありませんでした。何のスキルも持っていませんでしたが、「自分で経験しながら学べるのはいいチャンス」と前向きだったのだそう。約5年かけて土地を開拓して整備し、2012年には「馬森牧場」をプレオープンしました。その後も土地を購入して拡張を重ね、10年以上にわたって整備と管理を続けています。

「馬がどういう動物であるのかをお伝えするのが私の仕事」

馬森牧場は単なる乗馬体験の施設ではありません。菅野さんは「皆さんに馬という動物がどういうものであるのかをお伝えするのが、私の仕事」という使命感を抱いているそうです。 「人間と馬との歴史は、まずは馬を食べることから始まりました。馬はずっと人間の食糧だったわけで、今でもほとんどがそうです。しかし、畜力を必要としなくなった現代にも馬の命がつながっているのは、人間に『馬が好き』という熱い思いがあったから。 でも、馬たちは人間の言葉を話すことができません。そのため、物言わぬ馬たちが何をどう思っているのか、今どんな感じ方をしているのか、どういう感情を持っているのかという、馬の本能や感情を皆さんに伝えられたらと思い、牧場を運営しています」 旅先で馬とのふれあいや乗馬を体験する観光客も多いですが、初対面で馬とコミュニケーションを取るのは意外と難しいものです。馬の頭を撫でようと手を出してみたものの、嫌がられた経験を持つ方もいるのではないでしょうか? でも、菅野さんによると「それは当たり前」なのだそう。 「いきなり知らない人がやってきて頭を撫でようとしたら、人間だって嫌ですよね? 目の前にパッと手が伸びてきたらびっくりするし、圧が強い。それに馬は人間と違って目が横に付いているので、距離感が掴みにくく、ピントが合うまで時間がかかります。だから後ろにのけぞったり、離れたりして嫌がる個体がいる。急に近寄って驚かせるよりも、静かに何もしない人の方が馬にとってはスマートでありがたいのです」 言われてみればその通りですが、意外と気付かない方も多いのだそう。そこで菅野さんは「馬のものの見方が人間と違うこと、人間との仲介役になれたら」と思っています。

実際に馬を飼うことで見つけた知識だからこそ「発言力が強い」

菅野さんの愛馬のドウ(写真左)とシャイン【写真提供:菅野奈保美】

そんな思いからスタートした馬森牧場。始めた当初は馬に会いに来てくれる方なら誰でも受け入れていましたが、個人宅に見知らぬ人を招くのはリスクが大きく、さらには怪我や事故、トラブルに見舞われることもありました。1人での牧場経営は菅野さん自身が振り回されることも多く、あらゆる面で無理があったのです。 「例えば、お客様の対応中に電話を取ることも難しい。電話が突然かかってきて『駅まで迎えに来てください』と言われても、対応ができませんでした」 そこで現在は、予約制のプライベート型牧場という形で運営しています。 「現在は予約制にして見学も受け入れていないので、馬に対する熱い思いと熱意を本当に持っているお客様しかお見えになりません。とても礼儀正しく、丁寧な対応をしてくださる方が多いですね。繰り返し来ていただくリピーターのお客様が多い印象ですが、初めての方でも“考える力”のある方でしたら積極的にお迎えしたいです」

この数年はコロナ禍の影響もあり、お客様の質も変化してきたといいます。

「お客様の考え方の質といいますか、馬のことをじっくりと考える方が増えたように感じています。今までは世界中どこへでも飛んで行けましたが、皆さんがコロナ禍によって自宅で過ごす時間が増え、出かけたとしても住んでいる地域にとどまることが多かったのではないでしょうか。 そんな時、うちのウェブサイトやYouTubeチャンネルをたまたま見ていただき、『馬の視点ってどういうものなんだろう?』と興味を持ってくださる方が多かった。そのため。じっくりと馬について考える方が一気に増えたようです。そういったことは今までになかったことですが、私にとってはありがたい波でした」 菅野さんから感じられる馬への熱い思い。とはいえ、これまで馬に関わるお仕事を一切していないため、すべて独学でした。その間には危険なこともあったそうで、「3回骨折しました」と苦笑混じりに語ります。

「現在は日本語に翻訳された優れた馬の本があり、セミナーを開く方もいらっしゃいます。また、インターネットを検索すればある程度の情報が得られるんです。でも、15年前は『お金を払いますので教えてください』とお願いしても門前払い。誰も教えてはくれませんでした。だからまずは馬を飼って、扱い方も知らないまま怪我をしながら、手探りで学んできました」 誰にも教わらず、実際に馬を飼うことで身につけてきた知識だからこそ語ることができると、菅野さんは語気を強めます。 「すべて自分のもの。だから発言力が強いんです」

そうは言っても、3度の骨折は菅野さんに馬への恐怖心を植え付けました。「しばらくは馬に乗れなかったし、近寄ることもできない」状態だったそうですが、定期的なトレーニングが必要になるため「行くぜ!」と気合を入れ、時間をかけて丁寧に根気よく馬と向き合ってきました。それもすべて馬のためです。 「何もできずに年を取った馬というのは、肉になる以外の道がない。人間でいうと、最低限の人と生きる上でのマナー、そして仕事ができる能力を馬にもつけてあげないといけない。犬や猫と違い、生きるだけで多額の維持管理費と場所を必要とする馬は、持ち主に何かあった時にそうそうもらい手が現れないのです」 「『怖いからやめておこう』という選択肢はこれっぽっちもなかった」とも語る菅野さん。それこそが、自身ならではの馬に対する愛情表現なのです。

◇菅野奈保美(かんの・なおみ) 幼少期に各地を転々とし、

社会人になってからは美容外科のビフォーアフターをネット上で公開する仕事に就く。30代の時に訪れた府中競馬場で“音が聞こえなくなる”という不思議な体験をしたことから、馬とともに生きていく人生を選択。1年も待たずして当時住んでいた神奈川県から千葉県へ移住した。2012年に「馬森牧場」をプレオープン。現在までに多くの来場者に乗馬体験だけでは得られない馬の生き方や感性を伝えている。同牧場はテレビ番組のロケで使用されることもしばしばある。

Hint-Pot編集部・出口夏奈子