想いだけでなく、力だけでなく・・・同じ景色を見たいと願う人々が、たまたま時間と空間を共有することがある。多分、それ自体が奇跡と呼ばれるものなんだろう。

「正直に言ってくださって、ありがとうございます。そういうことなら、ここで治療をやめて、この子を家に連れて帰ろうと思います」

「助からないなら一緒にいてあげたいんです。私たちが家で看取ってあげることはでけへんでしょうか」

横紋筋肉腫。

余命数ヶ月と診断された3歳の男の子を持つ母親が、医師に伝えたのだそうです。

今回記事は「気まぐれ図書館」。

ご存じの方もいらっしゃると思いますが『こどもホスピスの奇跡』です。

余命少ない子供たちが日々続く辛い治療から離れ、やりたいことをのびのびとやり、家族と生涯忘れえぬ思い出をつくる。そんな、短くとも深く生きるための場所があったら――。医師や親たち関係者の希望をたずさえ、大阪、鶴見に誕生した「TSURUMIこどもホスピス」。実現に向けて立ち上がった人たちのこれまで、そしてこれから。

以下、ちょっぴり引用しつつ内容を紹介します。

WHOが示す「小児ガン疼痛緩和のためのガイドライン」には、こうあるとのこと。

緩和ケアとは、身体、精神、スピリットへの積極的かつ全人的なケアであり、家族へのケアの提供も含まれる。それは、疾患が診断された時にはじまり、根治的な治療の有無にかかわらず、継続的に提供される。

医療従事者は子供の身体的、心理的、社会的な苦痛を適切に評価し、緩和しなければならない。効果的な緩和ケアとは、家族も含めて幅広い多職種的な対応と地域における社会資源の有効な活用を必要とする。必ずしも人材や社会資源が十分でなくても満足のいく緩和ケアを実践することは不可能なことではない。緩和ケアは、三次医療機関でも、地域の診療所でも、そして子供の自宅でも提供しうるものである。

彼女が強調したのが、ホスピスは必ずしも死を看取る場ではないという点だ。ヘレン&ダグラスハウスは、もともと家族を介護から一時的に離してリフレッシュさせることを目的としてできた施設だ。利用者の中には余命宣告されている小児ガン患者もいるが、それ以外にも一生寝たきりの神経筋疾患や先天異常症候群の子供たちもいる。あくまで子供が子供として幸せになれる空間を目指しているのだ。

という説明もありました。

なるほど。

日本では、狭い意味での「ホスピス」という言葉が広まり過ぎているのですね。

以下は、実際に、子供や家族と関わっているスタッフさんの言葉。

「深く生きる」の意味を問う、ゼネラルマネージャーさん。

だからこそ、私たちは一回一回を大事にしたいのです。ホスピスにとってはたくさんいる利用者のうちの一組であり、数ある出会いのうちの一つかもしれません。でも、お子さんやご家族にとっては、一生で一度のチャンスになる可能性だってあるんです。

そして「友として寄り添う」ことを自分に課している看護師さん。

理想は傍にいることで、相手にエネルギーをつたえられる存在になることですね。子供や親御さんに、ここに来れば安心できるとか、この人がいれば何とかなると思ってもらえるような存在です。スタッフ一人ひとりがそうなれれば、ホスピスは社会にとってなくてはならないものになると信じています。

字面だけ読んでしまうと、単なる理想論だと思ってしまうのだけれども。

時に失敗し、後悔もしながら、それでも、よりよく生きようとしている人達の言葉は、やっぱり刺さります。

本には、若くして失われた命の話もいくつか出てきます。

内容が内容だけに、涙が零れるところも多いのですが、何となく「いい話」に落とし込まれる、ということはありません。

生命力に強弱があり、寿命には長短があって、人は全然平等じゃない。

けれど、いつか必ず死ぬという、ただその一点において、皆同じです。

だったら、今、この瞬間を、誰とどう過ごすか、その積み重ねが、

生まれた意味で、生きる価値で、死ねない理由なんじゃないかなと。

そんなことを考えさせる本ではないかと思います。

「TSURUMIこどもホスピス」のサイトには、こうあります。

生命を脅かす病気の子どもとその家族が、

安心して暮らすことのできる社会をめざして。

TSURUMIこどもホスピス(以下、こどもホスピス)は、英国の「ヘレンハウス」の理念に共感した医師や看護師によって、2016年春、大阪・鶴見緑地の一角に誕生しました。今の日本には、生命を脅かす病気の子どもたちに必要な、遊びや学び、憩いの時間を提供できる社会資源・システムが充分ではありません。病気の子どもや家族の苦悩が見えづらく、どうしても社会から孤立してしまいます。私たちは、病気であってもその子らしい成長の機会が得られ、家族が前向きに人生を歩んでいくことができる、そんな社会を、みなさまのご支援とともに実現するべく活動しています。

こちらは、本に出てきた歌。

脳腫瘍の5歳女の子に「もうすぐ病院で手術を受けることになってて、それが怖いの。ホスピスのみんなで、どうやったら歩乃果が怖くなくなるか考えて」と言われ、スッタフがメッセージを添えて歌ったそうです。

歌詞はこちらの絵本から採ったもの。

ということで、最後に目次を。

プロローグ

第一章 小児科病棟の暗黒時代

白い巨塔の不文律

子供の愛情飢餓

恨んだ目をして死んでいく

新生児医療の葛藤

快復という悲劇

「助からないなら治療をやめます」

第二章 英国のヘレンハウス

小さな一歩

ホスピタル・プレイ・スペシャリスト

英国の緩和ケア

誰が大学病院の権力を握るのか

第三章 大阪市中央公会堂

大阪市立総合医療センター

緩和ケアの導入

スタート・スモール

第四章 小児病棟

すみれ病棟の青春

病院で勉強をさせてください

第二ボタン

第五章 プロジェクト始動

ホスピス設立を願う人々

残された時間を豊かに

小児がん拠点病院

ホスピス訪問を夢見る少女

オープンへの道のり

第六章 TSURUMIこどもホスピス

幕開け

気づきを与えてくれた死

遺族として生きる

第七章 短い人生を飾る

生きた証をアルバムに

家族をつなぐ

第八章 友のいる家

二年目の春

夏夜のキャンプ

友として寄り添う

エピローグ

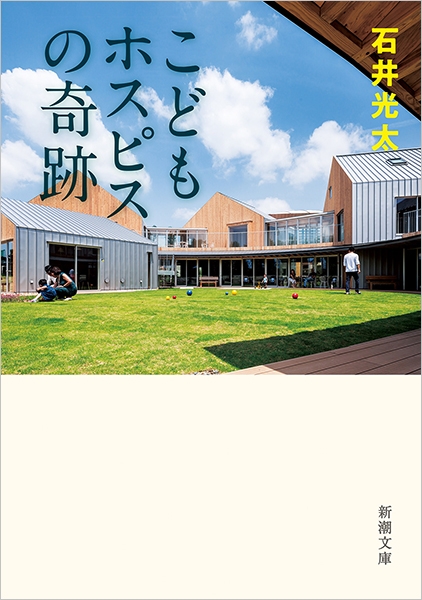

最近になって、文庫本が出ました。

2016年、大阪市に日本初の民間小児ホスピス「TSURUMIこどもホスピス」が誕生した。ここは死を看取る場所ではない。難病の子供に苦しい治療を強いるのではなく、短い時間であっても治療から離れ、家族や友人と笑い合って生涯忘れえぬ思い出を作る手助けをする施設なのだ。設立に向けて奮闘した医師、看護師、保育士たち。そして自分の人生を守り生きるために声を上げた子供たちの感動の記録。

豊橋駅南口駅前広場、チャラン・ポ・ランタン。