安部公房が珍しく絶賛したという丸山健二の「惑星の泉」を読んでみました。

作品を読んで対談してみたくなった安部公房はアプローチしてみたものの、残念ながら見事にフラれたらしいのです。

丸山健二はその後❝孤高の文学者❞と呼ばれるほど、文壇の中でも誰とも親しく付き合うこともなかったようです。

「惑星の泉」は安部公房の筆致や構成とはかなり趣が違い、硬質な文体で淡々と綴られています。

ゾッとする生々しい悲惨なできごとばかり描かれているのに、おとぎ話のような幽邃な情景が思い浮かんできたり、読んでいる最中も読んだ後も不思議な感覚に陥る物語でした。

舞台は戦後間もない頃の日本の架空の町です。

主人公の父親は戦争が終わっても帰ってこず、死んだものと思われていました。

地域の有力者に見初められていた母親は再婚してしまいます。

主人公の少年とその妹も裕福な暮らしが出来るようになっていたさなか、脚を失った父親が帰ってくるのでした。

そして主人公だけが父親に引き取られ隣町の❝鯨町❞で暮らすことに・・・。

鯨町は父親だけでなく誰も彼もが飢えに苦しんでおり、いわば❝棄てられた町❞のようでした。

しかし鯨町には米軍が落とした爆弾により枯れてしまった湖から、マグマの対流を感じそうなほどの生命力にあふれた新たな泉が滾々と湧いているのでした。

白い砂が噴き上がり虹色に輝く小魚が波紋のように踊るというその泉は所々で何度も神秘的に描写され、暗いことばかり起こる作品の世界にまばゆい光を放ちます。

主人公は飢えた時も傷を負った時も、その金色に輝く湧水を飲み続けるのでした。

主人公は常に何かに(主に戦争に)憤っており、怒りながらも生命の水を飲み続けるのです。

泉は生命力の象徴のように描かれ、泉に救われていた少年は力強く生き残るのですが、一見対照的なようにみえる鯨町の彼らの哀れな末路や死すらも逞しさを感じさせます。

敗戦後の日本を描いた作品や影を感じる作品は数多くありますが、「惑星の泉」は類を見ない描き方だと感じました。

読み終わって時間が経った今も、読みながら思い描いていた架空の町へ思いを馳せてしまうのです。

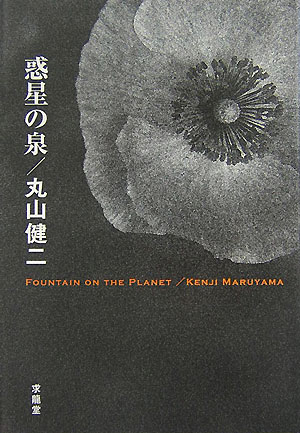

また、丸山自身が撮影した写真作品も挟み込まれ、一層深い味わいを齎していました。