禁止タグがついたりつかなかったりで、ややこしいので

“コロナ後遺症”の国内最大規模調査

約4000人感染者「回答」で47.7%に何らかの後遺症が 阪大・忽那教授「20人に1人が1カ月後も…軽視できない」

当事者の家族提供

回復後も続く新型コロナの後遺症について、大阪府豊中市や大阪大学などが実施した、国内最大規模の調査の結果が発表されました。果たしてその実態とは。

【動画で見る】「コロナ後遺症」月6万円もの治療費が…回復後も症状が続く

■2年に及ぶ苦しみも…

懸念が高まる新型コロナ後遺症

新型コロナの第8波。大阪府では3カ月ぶりに新たな感染者が1万人を超えるなど、感染が広がっています。 感染者が増える中で懸念が高まるのが、回復後も症状が続く新型コロナの後遺症です。

【街の人は…】 「話を聞くけど…味がしなくなるとかね。鼻が匂わなくなるっていうの話は聞いたことあります。実際、友達でそういう人いますからね」 「(回復後も)体が温まったときとかは、せきが止まらないようになったりしましたね。せき自体は今でも出ます。先月の中旬ぐらいから、頻繁ではないんですけど出ますね」

後遺症で苦しむ男の子

中には、重い症状に苦しむ人もいます。 2022年1月に感染した小学6年の男の子は、40度ほどの発熱が治まった後、腹痛が続き、学校にも通えなくなりました。痛みがあった神経を取り除く手術を受け、一度は学校にも通い始めましたが、1カ月後には強い倦怠感(けんたいかん)が出て腹痛も再発。症状は、12月になった今でも続いています。

後遺症で苦しむ男の子

【男の子】 「倦怠感は『もしかしたら治るかもしれない』っていう希望はあるんですけど、やっぱり腹痛が全然治る兆しがないので、やっぱり不安で。勉強やっててもやっぱり全然できないので、不安がもっと出てくる」

当事者の家族提供

2020年1月にコロナに感染した20代の大学院生は、強い倦怠感と、思考力が低下してしまう「ブレインフォグ」に苦しんでいます。 一時は寝たきりの生活になってしまい、およそ2年がたっても体調は回復していません。

【20代女性】 「良くなったり悪くなったりを繰り返して、全体的にはまだ社会復帰は困難な状態です。(症状が)改善して自分で電車で通学できるぐらい元気になったと思ったら、動けなくなって1日中ベッドから起き上がれなくなる日があったりと、すごく波が激しい」

女性は現在、大阪市内のクリニックで、鼻の奥の「上咽頭」という部分に薬を塗る、「EAT(イート)」という治療を受けています。 少しずつ症状は改善してきているということですが、他にもさまざまな治療を受けていて、治療費は月6万円にも上ります。

【20代女性】 「今は元気さを保てているんですけど、これって大量の治療をしているからで。その治療をやらなくなったらまた病人の状態に戻ってしまうと思うと、一生、これだけの治療費をかけ続けなきゃいけないのかなって考えるとすごい不安です」

【田中耳鼻咽喉科 田中亜矢樹医師】 「たいていの方は罹患(りかん)されても非常に軽症で済んでしまうんだけど、その中でなぜか分からないけども、長引いてしまう“ロングコビット(後遺症)”というのは。社会全体で認知することで、それに対しての例えば行政とか、さまざまな面でのサポートがやっぱり必要だと思いますね」

■大規模調査の結果は

アンケート調査

コロナが陰性となった後でも続く苦しみ。このような後遺症について国内最大規模の実態調査が行われ、12月14日に結果が発表されました。 【大阪大学大学院 感染制御学 忽那賢志(くつな さとし)教授】 「20人に1人が1カ月後、27人に1人が2カ月後に後遺症があるのは、決して軽視できる頻度ではないだろう」 豊中市と大阪大学大学院などは、コロナにかかった人およそ2万7000人に、後遺症の有無やその症状についての調査を実施。およそ4000件の有効な回答が得られました。

【忽那教授】 「オミクロンは、重症化する人はすごく減っています。ただ、普通は後遺症がない風邪とは同等ではない。社会に大きな影響を与えている」

調査結果によると、コロナの自宅療養が終わった後も症状が続いていた人は47.7パーセント。 1カ月後にどのような後遺症があったのかについては、職場の復帰が難しいなどの「日常生活に支障があった」と答えた人が1.61パーセント、「脱毛」が1.41パーセント、「せき」が1.28パーセントとなりました。

さらに忽那教授は、こんな指摘も。 【忽那教授】 「ワクチン接種者では後遺症が起こりにくい傾向が、有意ではないが傾向はありましたので。特に重症化リスクの高い方はワクチン接種をしていただいて、基本的な感染対策を続けていただくのがいいかなと思います」 今後も増えることが懸念され、誰がなるか分からないコロナ後遺症。今回の調査で、どんな傾向が見えてきたのでしょうか。

■調査を行った忽那教授がQ&Aで「解説」

倦怠感・味覚障害など、さまざまな症状がある後遺症。今回の調査では、約4000件のうち47.7パーセントが、何らかの後遺症があると回答しました。 調査と解析に携わった大阪大学大学院の忽那教授に、この結果について詳しく聞きます。

忽那教授

――Q:この47.7パーセントというのはどういう数字ですか?

【忽那教授】 「後遺症というと、少し語弊があるかもしれません。自宅療養が終わって職場などに復帰する段階で、約半数の人に何らかの症状が残っていたということです。後遺症というとすごく長引いているように思えますが、自宅療養が終わった直後に症状が残っている人の割合です」

30日以上続いた人の割合

調査時の隔離期間は10日だったので、10日後にせきが残っている、といった人も含んだ数字ということになります。 しかし、より長く症状が続いたという人もいます。後遺症が30日以上続いた人の主な後症状として、倦怠感・脱毛・せきなどが挙げられます。 ――Q:これらの症状について、コロナとの因果関係は確実にあるのでしょうか? 【忽那教授】 「今回の調査はコロナに感染した人のみを対象にしています。『コロナに感染した後にこういう症状が出た』というもので、その原因がコロナにあると断言することはできません。証明するためには“コロナに感染していない人”と比較する必要があるんですが、それはまた次の段階ということになります。これらの後遺症のメカニズムはまだはっきりしていませんが、例えばウイルスが少量残っていて炎症が起きるとか、免疫が過剰に反応し続けているとか、腸の中のばい菌のバランスが崩れているとか、そういった複合的な要因があるんじゃないかと考えられています」

――Q:何らかの症状が30日以上続いた人が5.2パーセント(20人に1人)、60日以上続いた人が3.7パーセント(27人に1人)ということですが、外来でも実感されますか?

「2020年~2021年に調査した結果だと、頻度はもっと高かったんです。おそらくオミクロンになってから、後遺症が出る人の割合自体は減っていますが、これまでと違って感染者の母数がすごく増えている中での5パーセントということですから、社会的には決して軽視はできないのかなと思います。ただ、今回のアンケートはあくまでご協力をお願いしているものなので、軽症で何も後遺症がないという人は答えにくい傾向にあると思います。そういう意味では、後遺症の割合が少し多めに出ている可能性は、大いにあります」

――Q:30日以上、60日以上で後遺症の割合は減少傾向にありますが、さらに長期になった場合もだんだんと減っていくんでしょうか?

「100日では2.5パーセントぐらいまで減っています。これまでの他の研究でも、時間がたてばたつほど、基本的には症状は消えていくということが分かっていますので、ほとんどの人の症状がなくなっていくだろうと考えられます」

■後遺症が出やすい人は

女性の方が症状が出やすい傾向

さまざまな条件下で、後遺症が出やすい人・出にくい人というのもある程度分かってきています。 女性は男性の1.1倍、重症患者は軽症患者の5.4倍と、それぞれ後遺症が出やすいとされています。 ――Q:女性の方が出やすいんですか? 「私たちの研究では、明らかに女性の方が多いということはなかったんですけど、これまでの海外の研究でも、女性の方が後遺症を訴える人が多いと言われています。急性期は男性の方が重症化しやすいんですけど、後遺症は女性の方が出やすいというのは、今までも言われていました」

症状が出やすい人は

――Q:重症患者は男女問わず、軽症患者の5.4倍症状が出やすいというのは明らかなんですか? 「これは統計学的にもはっきりしています。重症患者の方が後に後遺症を起こしやすいということは言えそうです」

――Q:男性の方が重症化しやすいというデータがある中で、後遺症は女性の方が多いということは、女性に何か要因があるんでしょうか? 「何が要因かは分かりませんが、女性の方が後遺症が出やすいというのは間違いないと思います」

――Q:治療薬の使用は後遺症に影響しますか?

「『治療薬を使った方が後遺症が出にくい』と言えれば良かったんですけど、残念ながら今のところは言えません。後遺症を防ぐために治療薬を使った方がいいのかは、現段階では分かりません」

――Q:日本では重症化リスクのある人に治療薬を使用するので、重症化するかどうかという別の因子もかかってきますね。治療薬の早期の投与が後遺症に影響するかといったデータは取れるんでしょうか?

「日本では難しいかもしれません。海外だとパキロビッドという薬を処方された人の方が後遺症が出にくいといったデータが出ているので、日本でもそういったデータが今後出てくる可能性はあるかもしれません」

――Q:理屈上は、薬の初期の投与が後遺症防止につながる可能性があるということですね。ワクチン接種の回数はどうでしょうか?

「海外の研究でも言われていたことですが、ワクチン接種の回数が多いほど、後遺症が出にくい傾向がみられました。ワクチンを打っている人の方が重症化しにくいので、そういう意味でも後遺症が出にくいということだと思います。後遺症にならないためにも、ワクチン接種は重要だと言えると思います」

――Q:私たちが体験したことのないパンデミックという状況下で、精神的な影響があった可能性もありますか?

「これだけ社会が大きく変わっている状況なので、コロナに感染していなくても、

集中力が低下したりしている人はいると思います。それがコロナによるものかを明らかにするには、コロナに感染していない人と比較しなければならないので、今後さらに別の研究が必要になると思います。国が予算をつけて、より大規模な、感染していない人も含めた研究をしていくことが必要だろうと思います」

一体、いつまで打てばいい? “免疫学の権威”が語る「いまコロナワクチンについて分かっていること」

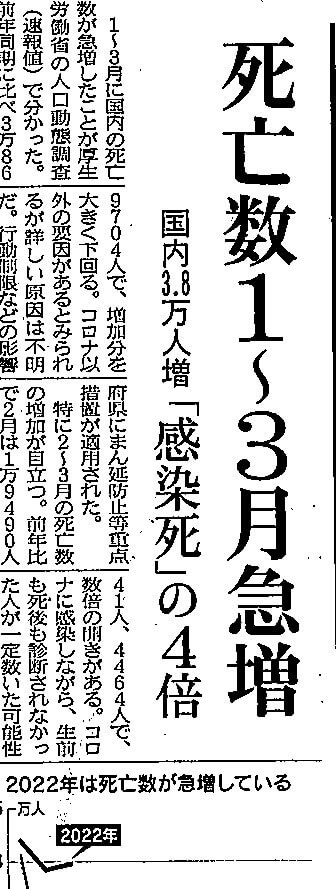

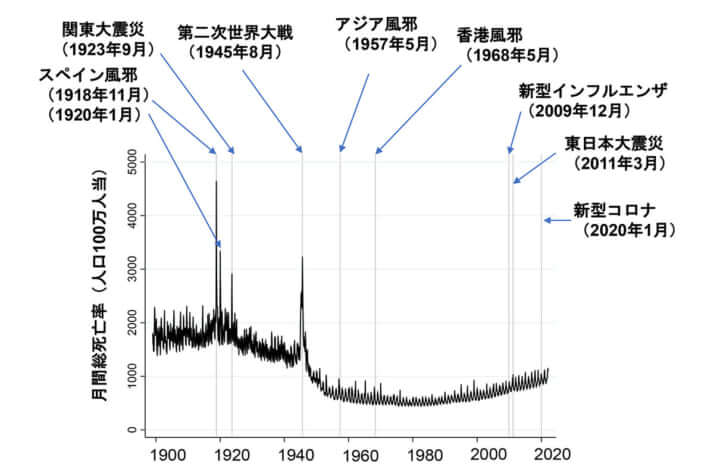

年末に向け、政府や厚労省がワクチンの追加接種を改めて呼びかけている。すでに新型コロナワクチンの総接種回数は3億5000万回を超え、国民のうち2回接種した人は80.4%、3回目も同67.2%と高い水準を誇る(12月8日現在)。一方、世界各国ではワクチンの追加接種のペースは鈍り、同時にワクチンに関する様々な研究データも発表され始めている。斯界の権威が語る、「ワクチンを正しく理解する」ための最新の科学知見とは――。

【写真】政府は公表しない、村上教授によるワクチンと接種に関する独自データ ***

WHO(世界保健機関)によると、11月に入って以降、日本の週間感染者数は4週連続で世界最多となり、感染が拡大している「唯一の先進国」とも評される。

ワクチンの追加接種が進む日本で感染が広がりを見せている背景について、東京理科大学名誉教授の村上康文氏(専門は免疫学と分子腫瘍学)がこう話す。

「著名な学術誌『サイエンス』(今年7月15日号)に掲載された論文では、mRNAワクチンを3回接種するとオミクロンに感染しても免疫ができにくくなることが示されています。査読済みの同論文のデータによると、3回、4回と繰り返す追加接種者が多いと集団免疫に到達できず、パンデミックが終わらない可能性が指摘されています」 実際、“ワクチン先進国”として知られるイスラエルは今年に入り、政府が「ワクチンを打っても感染抑制効果は不透明」だとして、4回目以降の接種はほとんど行われなくなったという。

村上氏によれば、“ワクチンを打つほど感染が増える”可能性をサイエンスが指摘した理由は、mRNAワクチンが持つ「特性」から科学的に説明できるという。

「抗原原罪」の現象

「私は“反ワクチン”の立場を取っているわけでも、“ワクチンを打つな”と言っているわけでもありません。ワクチン一般の有用性については広く理解していますが、mRNAワクチンについては、科学者として大きなリスクを内包している点を指摘せざるを得ないのです」(村上氏)

現在、世界で検出されている新型コロナウイルスのほぼすべてはオミクロン株であるため、日本で今年秋に始まった追加接種用のファイザー社/モデルナ社製のmRNAワクチンはともにオミクロン株対応2価ワクチンとなっている。

「両社のオミクロン対応ワクチンは、コロナ発生当初に猛威をふるった武漢株のスパイクタンパク質遺伝子と、オミクロン株の同遺伝子を1対1で混ぜ合わせたものです。1回目の接種で武漢型対応ワクチンを打った人がほとんどのため、日本で武漢型のmRNA免疫を持っている人は8割を占める。オミクロン型の抗原を混ぜても、すでに1,2回目の接種で武漢型対応ワクチンを打った人は、その後に似た抗原(オミクロン型)を注射されても、それに適した新しい抗体をつくろうとしない『抗原原罪』の現象が体内で起きます。そのため追加接種を行っても武漢型スパイクタンパク質に対する抗体だけができて終わり、変異が進んだウイルスには免疫が対応できなくなるのです」(村上氏)

正常細胞が攻撃ターゲットに

スパイクタンパク質とはウイルスが細胞内に侵入する際の経路となる細胞表面の突起状の部分を指すが、mRNAワクチンの最大の懸念点は“異物”であるスパイクタンパク質を細胞内で生産することだという。 「mRNAワクチンの特徴は細胞内でウイルス抗原を産生することです。細胞内でウイルスのタンパク質を生産する細胞は免疫システムに“感染細胞”と見なされ、私たちの体はこの細胞を正常細胞であるにもかかわらず“感染細胞”と判断し、キラーT細胞などで攻撃してしまう。

実はこのような仕組みのワクチンはこれまで採用されたことはなく、今回が初めてです。この点でmRNA型ワクチンは“ワクチン”と呼ぶより、遺伝子を細胞内に運び込むmRNA医薬品と呼ぶべきだと考えます」(村上氏)

村上氏によると、mRNAワクチンは免疫を抑制する制御性T細胞の活性化などによって、免疫全般に対する抑制作用を起こすことも分かっているという。免疫が抑制されるとウイルスや真菌の体内への侵入を容易にし、がん細胞など異常細胞に対する免疫システムの攻撃も起こりにくくなる。この免疫抑制作用は3回目、4回目と接種を重ねるごとに顕著になっていく傾向があるという。

ワクチン接種5回目でマウスに“異変”

村上氏が2020年、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質でマウス20頭を対象に免疫実験を行ったところ、同タンパク質の接種により5回目以降でマウスが次々に死亡していく現象が観察されたという。

「マウスによる実験がそのまま人間に当てはまるわけではありませんが、医薬品において動物実験で看過できない結果が出たものは、実用化に向けて細心の注意が払われるのは常識です。一定回数を超えたブースター接種によって動物個体が死ぬ現象結果を国や厚労省が真剣に議論した形跡は現状、見当たりません」(村上氏)

また論争となっている超過死亡の増加についても、村上氏は「ワクチン接種が始まった21年2月から今年9月までの超過死亡の累計は、それ以前の死亡者数から単純に引き算すると19万3905人に及びます。この超過死亡の原因が“すべてワクチンだ”などと短絡的に考えてはいませんが、国民の不安を払拭するためにも国は率先して調査すべき」と話す。 村上氏が最も懸念しているのは、ウイルスの変異が進み、重症化リスクが大幅に下がった現在において、緊急承認されたmRNAワクチンの接種を継続することの妥当性という。 「すでにワクチン接種後の死亡事例は1908件(11月11日現在)にのぼることが厚労省に報告されています。これまで国民にほとんど開示されてこなかったワクチンに関するリスク情報を正確に提供し、1日でも早く検証を行うべき段階に来ていると考えます」(村上氏)

投げられた“ボール”に政府はどう応えるか。

デイリー新潮編集部

中国人は日本のパブロンとか葛根湯を買い占めてて品薄とか?