ペップトークと切っても切れない縁があるのがドリームサポーターとドリームキラーの関係。

今回の「先に生まれただけの僕」第8話は、そんなドリームサポーターのお話です。

本来、子を持つ親は子供の夢を叶えることを支援する世界中で一番の「ドリームサポーター」であるべきなのですが、子どもの将来を心配するあまり安全な道に誘導して夢をあきらめさせる「ドリームキラー」になったり、親の価値観を押し付けて子どもの夢をぶち壊す「ドリームデストロイヤー」になったりもします。

今回はそんな、子どもを愛する両親と、反抗期の高校生の男の子のお話です。

【あらすじ】

お父さんが単身赴任している間、奥さんに息子のことを任せていたら、特進クラスにいた息子さんの成績が落ち、このままでは特進クラスに残れない状況になっていた。

その生徒は将棋のプロを目指しており、そのためには大学進学を捨てるという。

なんとか高校だけは卒業してほしいという母親。

実現不可能な夢など捨てて、大学進学して一流企業に就職し、安定した道を歩んでほしいという父親。

特進クラスにいる生徒の大学進学実績がほしい学校側。

しかし、本人の夢を追う真剣な姿に迷う特進クラスの担任。

そして、それぞれの立場の人の全ての意見に、どれも間違いはなく、どれも正しい。生徒と学校と両親の間で、学校教育と生徒が夢を叶えるための支援の矛盾に悩む校長。

もしもあたながこの生徒だったら、両親に、そして学校の先生に何をどう伝えますか?

もしもあなたが親の立場、先生の立場、校長の立場だったら生徒にどんなペップトークをしますか?

【ペップトーク・・・その①】

学校に集まった両親と生徒に対峙する校長・副校長(兼事務長)と担任の先生。

両親と生徒の気持ちを改めて聞いた後に、校長は生徒に静かにゆっくりと語りかけます。

36’10”~

校長「君の気持ちは良く分かった。でも君は一人で生きてきたわけじゃない。ご両親に育ててきてもらったんだ。そうだよね。だから君はご両親を納得させる義務がある。お父さんがおっしゃるように、学校の勉強をすてて将棋のプロを目指すんだったら、それはギャンブルだと思う。だから、もしそれがダメだったときの事をよく考えて、ご両親説得しなきゃ」

生徒「失敗すると思って頑張るんですか? スポーツ選手みんな言いますよ。失敗を恐れるな、自分を信じろ、夢は必ず叶うって」

父親「そんなわけないだろう。世の中の人間がみんな夢を叶えられると思っているのか」

担任「待ってください、お父さん」

校長「その通りだと思います」

=校長のペップトーク=

36’20”~

(生徒に向かって)

「夢を必ずかなえられる・・・そんなことあり得ないと思う。もし、そんなこと言う奴がいたら、それは無責任だと思う。

でも、夢を叶えるために努力することは、全然悪いことじゃないよ。

だって、それをやらない人間は夢を叶えることなんてできないんだから。

(父親に向かって)

僕は今回はじめて知りましたけど、将棋の世界の人間は優しいなと思いました。

だって21歳というタイムリミットを作って、やり直すチャンスを作ってくれているんですから。(注①)

(生徒に向かって)

約束してくれないかな、大和田君。

もし21歳までに奨励会の初段に入れなかったら将棋きっぱり諦める。

そこから大学受験して22歳、友達が大学卒業するころに君は大学一年生、就職するころに26歳。

少し遅れてしまうけど、そこから、そこから再スタートできるんだ。

ご両親納得させるんだったら、それ約束できなきゃ。」

※注①:プロの棋士になるためには21歳までに協会の定めた基準である奨励会の初段に達していなければならない。

【ペップトーク・・・その②】

38’44”~

校長に、

「子どもはいるのか? どうして子どもの将来に対して確信しているような言い方ができるのか」

と問い詰める父親に対して

=校長のペップトーク=

39’27”~

「子どもはいません。

でも僕は毎日ここで高校生と接しています。

ここにいる先生方みんなそうです。

人生で一番大事な時の不安や希望や夢や失望、いろんな感情を抱えながら大人になる生徒たちと、毎日接しています。

僕は思うんです。僕たちの役割は、この子たちに希望を持たせてあげることだって。

勉強を教えることも、社会のルールや現実を教えることも、すべて希望をもたせるためにやっていることです。

親の役割も同じじゃないでしょうか?

子どもが覚悟を決めて、夢に全力で突き進んでいくのなら全力でサポートする。

無謀な挑戦あきらめろ、まっとうな人生歩みなさい、それも間違った考えではないと思います。

でも、子どもがやると決めたなら親の役割は変わってくると思います。

もしダメだったときのセーフティネットを考えてあげるべきなんじゃないでしょうか?

僕はそう思います」

【ペップトークの解説】

校長は、生徒本人の思い、両親それぞれの思い、担任の思い、そして校長としての学校への思いと、一個人としての思いを全て「受け入れ」たうえで、関係者すべての人が納得し、全ての人が喜んで前向きに一歩を踏み出すための解決策を提示しています。

ここで重要なのは「解決策の提示」です。

これがコーチングにはなく、ペップトークがコーチングの最後の奥義と言われるゆえんです。

ペップトークもコーチングも相手の置かれている状況をすべて受け入れることからスタートします。

そして、相手に考えさせ、深層心理にある「本当にやりたいこと」を引き出すのは一緒です。

コーチングでは本人が自ら解決策を見出せるように導くことを主眼としており、それをサポートするのがコーチの役割です。

校長と生徒、高校と父親の一対一のコーチングなら問題解決の答を本人が出せるように導くことは可能だと思います。

しかし、このように複数の関係者が別々の意見を持っているときに、目指す方向をひとつにまとめるのは容易ではありません。

それがペップトークでは可能なのは、ペップトークがチームスポーツの現場で、一人の指導者が個性集団であるチームをひとつにまとめるために進化してきたコミュニケーションだからです。

当事者全員が共感して前向きに一歩を踏み出すことができる「解決策の提示」・・・これがペップトークの極意なのだと私は感じています。

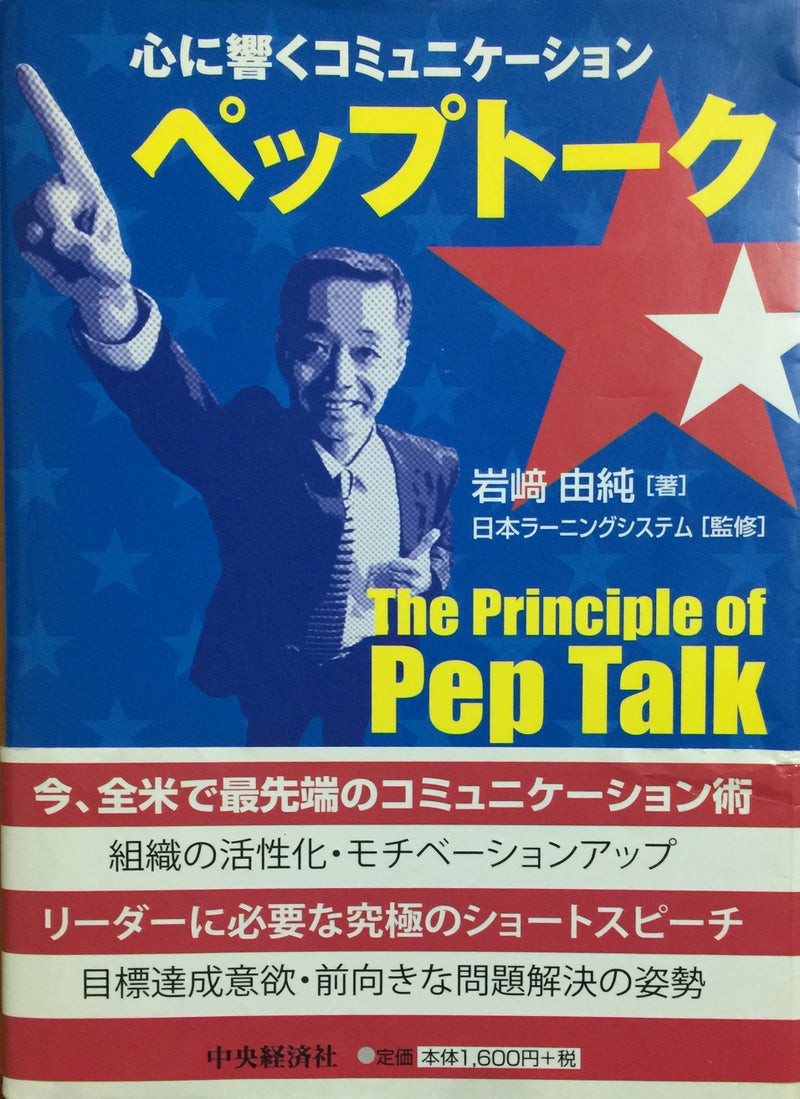

詳しくはコチラ

・・・それにしても、この回は多くの親や教職にある方、スポーツの指導者の「ドリームサポーター・マニュアル」として必見のストーリーだと思ったのは私だけでしょうか?